Entornos rurales activos: modelos innovadores de planificación, gestión, participación y gobernanza territorial

Ciudades 24, 2021

SECCIÓN MONOGRÁFICA

Ana RUIZ-VARONA, Ignacio GALÁN-FERNÁNDEZ & Yves SCHOONJANS

El papel de la infraestructura en la reactivación de espacios deshabitados del Pirineo aragonés: el entorno de Sobrepuerto

Rocío PÉREZ-CAMPAÑA, Rubén TALAVERA-GARCÍA & Luigi LA RICCIA

Centralidad espacial en redes de caminos: una reflexión sobre posibles aportaciones al análisis, planificación y gestión del paisaje rural

Pedro María HERRERA CALVO & Javier GARCÍA FERNÁNDEZ

Iniciativas de diálogo, participación e innovación social para mejorar la gobernanza territorial en el medio rural

Fernando PULIDO

Hacia los territorios inteligentes frente a incendios forestales

Cecília DELGADO

How to access land for producing organic food? Land policy options grounded in Torres Vedras, Portugal

Eduardo DE SANTIAGO RODRÍGUEZ & Isabel GONZÁLEZ GARCÍA

Problemas morfológicos característicos de los pequeños municipios rurales: su difícil encaje en el marco del urbanismo convencional

Gloria RIVERO-LAMELA & Amadeo RAMOS-CARRANZA

Antiguas arquitecturas productivas en la activación de entornos rurales. Los molinos hidráulicos de la Sierra de Cádiz

Elizabeth OTHON DE SOUZA & Maria de Lourdes ZUQUIM

As lutas pela terra, trabalho e cultura no Quilombo do Mutuca – Mato Grosso, Brasil

SECCIÓN MISCELÁNEA

Rebeca MERINO DEL RÍO

Del paisaje cultural al patrimonio territorial, y viceversa: una conversión necesaria para un proyecto de paisaje desde el patrimonio

Rafael CÓRDOBA HERNÁNDEZ, Isabel GONZÁLEZ GARCÍA & Gerardo GUERRERO PERIÑÁN

Observatorios Europeos de Vulnerabilidad y Pobreza urbana. Características y transferibilidad

David LÓPEZ-CASADO

De urbanización ilegal de fin de semana a barrio precario: las parcelaciones ilegales en Córdoba

SECCIÓN FINAL

Edwar Leonardo SALAMANCA OSPINA

Reseña: Formas de sociabilidad. Una geografía de los espacios públicos en Río de Janeiro

Enrique RODRIGO GONZÁLEZ

Reseña: SIG Revolution. Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje

Hace más de un año, cuando las cosas empezaban a ponerse raras, planteamos como tema monográfico de este número 24 abordar la situación del medio rural. La revista se llama Ciudades, pero no hay ciudad sin pueblos, igual que no hay delta sin río ni duna sin viento. Porque somos parte de la misma civilización y pensar la ciudad sin pensar el campo es como levantar pesas en el gimnasio pero alimentarse con comida rápida: una receta segura para el desastre. O sea, la realidad en la que estamos inmersos ahora mismo.

El tema monográfico es “Entornos rurales activos: modelos innovadores de planificación, gestión, participación y gobernanza territorial”. Este título parece ofrecer diversas preocupaciones y esbozar posibles propuestas. Frecuentemente, en un mundo en el que la comunicación queda restringida a mensajes clave, imágenes impactantes y vídeos virales, nos asaltan sentencias lapidarias (el mundo rural agoniza, el planeta avanza hacia su destrucción, los recursos naturales se agotan…), algunas de las cuales se convierten en mantras, equiparando la suerte de las personas con la de los grandes sistemas que las acogen. En cambio, el planeta, que ya estaba aquí 3.500 millones de años antes de que ningún simio hurgara con un palito un termitero lleno de golosinas, va a seguir estando millones de años después de nuestro tránsito. Y los recursos naturales no se agotan. Se transforman en otros recursos, que, por desgracia y decisión nuestra, incluyen ciertas sustancias tóxicas que ponen en peligro nuestra propia existencia. Lo que se agota es nuestra capacidad de avanzar y de afrontar las consecuencias. Pero el peligro se cierne, no ya sobre el mundo rural, sino sobre las personas, sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestro futuro. En numerosas ocasiones, armados de visión simbólica, nos sentimos impelidos a la movilización para defender estos conjuntos inasequibles, por vastos e indiferentes, hacia nuestros desvelos. En el proceso, abandonamos nuestra visión práctica, aparentemente destinada a lo doméstico, y tratamos de enfrentar tendencias que van más allá de nuestras capacidades. Dejamos de lado, en cambio, herramientas más fiables, que únicamente demandan poner en el centro las necesidades de la comunidad de la que formamos parte.

Lo cierto es que el mundo rural no se extingue. Se limita a cambiar hacia algo más o menos capaz de asimilar las decisiones, conscientes e inconscientes, de nuestra sociedad. Y este cambio se va a producir estemos o no preparados. Lo preocupante no es tanto la angustia de un mundo rural distinto del de ayer e irrecuperable para mañana, pero rural, al fin y al cabo. Lo realmente alarmante es que la sociedad haya abandonado el control colectivo de ese cambio, abandonando a su suerte a las personas que viven allí, comprometidas con su cuidado. El proceso de transformación se ha vuelto ajeno a la voluntad y capacidad de acción de sus habitantes, y el resultado apunta a pérdidas elevadísimas en términos humanos, económicos y ambientales. Eso sí, por profundo que sea el proceso urbanizador, la sociedad urbana global seguirá necesitando los servicios y productos que proporciona el medio rural, y un medio rural debilitado no solo proporcionará servicios débiles, sino que habrá perdido una parte vital de nosotros mismos.

Por otro lado, nuestra propia capacidad de reacción, o más bien su ausencia, marcan el rasgo definitorio de esta crisis sin precedentes. Resulta desalentadora la pasividad con la que nos enfrentamos a esta situación, incluso cuando se compara con otros aspectos del cambio global, como el clima o el deterioro ambiental. Estos problemas, al menos, generan opciones de futuro, desarrollan marcos internacionales claros y objetivos definidos. Ya estén mejor o peor planteadas, cientos de estas iniciativas hacia la sostenibilidad se han ido poniendo en marcha en los últimos años. Resulta extrañamente curioso que muchas de ellas estén contribuyendo también a deteriorar la situación en el medio rural: los servicios se concentran bajo el pretexto de su optimización, las energías renovables ocupan espacios cada vez más amplios y valiosos con un retorno muy bajo para sus habitantes, la propia conservación de la naturaleza se pone muchas veces como excusa para acaparar tierras y segregar de ellas a sus habitantes, y, en general, la gestión se concentra en ámbitos superiores para evitar molestas interferencias locales.

Mientras tanto, la sociedad urbana se comporta como si los problemas del medio rural fueran ajenos y no pusieran en riesgo el bienestar global. La inercia se ha convertido en una de las principales fuerzas motrices de los territorios. Sin duda, se trata de un síntoma claro del desequilibrio con el que socialmente se aborda tanto lo cotidiano como lo extraordinario de nuestro vínculo con el territorio que nos acoge. El caso es que se dispone de conocimiento y experiencia suficiente para afrentar estos problemas de una manera proactiva, pero constreñidos por un modelo económico extractivo y poco receptivo a las sutilezas de los sistemas productivos territorializados. Muchas propuestas son ralentizadas, incluso desechadas, sin que su verdadero potencial llegue a manifestarse. No disponemos de una estrategia clara para los territorios rurales, y el planteamiento actual de lucha contra la despoblación aparece escaso de ambición y coherencia. La fragmentación, la descoordinación y la sectorialización contribuyen a debilitar el metabolismo propio de los territorios. Si la inercia es la fuerza dominante, la falta de encuadre político y la actitud de no intervención complican la situación y dejan el terreno expedito para adoptar modelos verticalizados de gobernanza.

Por suerte, hay propuestas alternativas que abordan esta problemática desde una perspectiva mucho más próxima al territorio y a sus habitantes. Iniciativas que vuelven a poner en el centro a las personas, apostando por su capacidad de acción y de transformación. O nuevas interpretaciones del juego democrático que acercan la gobernanza territorial a la realidad de sus habitantes. Propuestas emprendedoras, colaborativas, de base social, que buscan compartir el arte, las vivencias o los cuidados, desde y con las personas que habitan estos espacios.

A nivel espacial, el reto consiste en ampliar la escala de trabajo y organizar y sistematizar estas iniciativas de tal manera que tengan cabida en los instrumentos de planificación y ordenación del territorio, y que los mecanismos de gobernanza se vayan adaptando a las necesidades y aspiraciones legítimas de las comunidades rurales. Un reto muy difícil de abordar desde la realidad institucional actual.

Algunas pautas para impulsar este cambio de perspectiva ya están claras y pasan por redibujar el papel de las personas y las comunidades en su relación con los entornos rurales. Esto se consigue, por ejemplo, impulsando, desde los instrumentos territoriales, el funcionamiento de los ecosistemas y los bienes y servicios que producen. Se trata de restaurar, actualizar y mejorar el papel positivo que tienen diversas actividades productivas, por ejemplo, la ganadería extensiva, la huerta de proximidad o la actividad forestal. También se trata de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas atendiendo a necesidades específicas, como las telecomunicaciones, la movilidad, las infraestructuras, el emprendimiento social o la expresión artística y que pueden, además, contribuir a mantener vivos estos territorios. Una tercera cuestión consistiría en reivindicar el papel de las poblaciones locales en la gestión del territorio y sus recursos, promoviendo nuevas instituciones de base participativa, afrontando los conflictos mediante el diálogo y la negociación, facilitando la implicación de los diversos actores sociales en la planificación y gestión estratégica y territorial, generando tejido social y construyendo comunidades conscientes y activas en la conservación de la biodiversidad, de la fertilidad del suelo y de la calidad de los territorios. Y cómo no —enlazando con la cabecera de nuestra revista—, restaurando condiciones de equilibrio y equidad en la relación con los espacios urbanos. La planificación urbanística y territorial tiene aquí un papel determinante, que no puede abstraerse de este escenario en plena evolución.

Y, por supuesto, el papel de la investigación en este proceso, que resulta también fundamental pero que, igualmente, tiene que adaptarse a una realidad a menudo oculta para las tendencias mayoritarias. Los últimos años han supuesto un cambio de enfoque con profundas implicaciones en la generación de conocimiento. La colaboración entre agentes, el desarrollo de plataformas multi-actor, la co-construcción y otros muchos enfoques activos y participativos han ido ocupando posiciones relevantes. Un número creciente de trabajos científicos y propuestas urbanísticas y territoriales, procedentes de campos de conocimiento diversos, resaltan la importancia ecológica, social y económica de adoptar modelos de planificación y gestión mucho más apegados al territorio y sus gentes, desde la colaboración, la escucha y la transdisciplinariedad.

Este tipo de iniciativas centraron la búsqueda de contenidos para este número de Ciudades. No obstante, el reto principal consistía en desafiar las posiciones reactivas. Muchas de las personas comprometidas con el medio rural (comunidades locales, gobiernos, equipos científicos y activistas) llevan años embarcados en una lucha, a veces casi desesperada, por enfrentar, uno tras otro, los problemas emergentes que aquejan al campo. Con poco éxito. Porque algo tan útil como es la reacción ante un problema se convierte en una huida hacia adelante cuando los problemas se enlazan y se agravan e interfieren unos con otros, y nuestra propia reacción, atada a la cadena de problemas, se comporta como un eslabón más y nos impide acercarnos a su raíz. Así, entre el amplio abanico de iniciativas científicas que tienen como eje el territorio rural, buscábamos propuestas a contracorriente, capaces de adelantarse a los problemas a través de ideas creativas, colectivas y eficaces. No tanto para poner una tirita sobre el presunto nuevo golpe que ya se cierne sobre uno u otro pueblo, sino más bien para cuidar de cada árbol nacido en suelo frágil y que ofrecerá un poco de alivio a medida que vaya creciendo.

Algunas veces la propuesta innovadora consiste en mantener las formas de vida tradicionales, por ejemplo, aquellas basadas en el uso común de la tierra y en las relaciones laborales colectivas. Elizabeth Othon de Souza y Lourdes Zuquim en su artículo sobre el Quilombo de Mutuca, en Brasil, explican cómo la resistencia frente a la violencia, la ocupación y la inseguridad resulta ser la única acción social capaz de frenar el deterioro y la pérdida. En otras ocasiones, la resistencia adopta formas más constantes, por ejemplo, frente a una inercia institucional menos violenta pero pesadísima. Fernando Pulido lo comenta en su artículo sobre territorios inteligentes e incendios forestales: ante el dilema entre proactividad y reactividad, o prevención y extinción, los responsables optan sistemáticamente por la segunda, condenada de antemano a ser un parche insignificante en la solución del problema. Mientras tanto, las propuestas vinculadas a territorios inteligentes ven drenada su energía por densos itinerarios burocráticos que denotan falta de perspectiva, si no mera incompetencia. A pesar de ello, proyectos como el que describe este trabajo van dando pasos adelante y sirven de guía a nuevas propuestas.

El trabajo de la Fundación Entretantos analizado en el artículo de Pedro Herrera y Javier García apunta a la gobernanza territorial y la organización de procesos participativos y multi-actor sobre algunos de los problemas más acuciantes del medio rural, reactivando el compromiso personal de productores y otros habitantes en el tratamiento de situaciones conflictivas o en la sostenibilidad de la producción. Por cierto, la eficacia de dichos procesos depende de factores pragmáticos, como la asignación de recursos y marcos temporales adecuados. Y, por supuesto, de buenas políticas, capaces de defender un modelo de producción primaria compatible con la sostenibilidad del territorio.

La producción agroecológica, sólidamente fundamentada en lo técnico, lo científico y lo político, es una alternativa clara, especialmente para las áreas montañosas y marginales. La contribución de Catherine Dezio nos muestra diferentes vías para construir conocimiento útil para mejorar la producción, facilitando intercambios entre comunidades, incluso transfronterizas, y potenciando los servicios de apoyo técnico y asesoramiento. La receta, una vez más, incluye enfoques integradores y multidisciplinares, una estrategia ampliamente acordada y buenas directrices de trabajo que diversifiquen opciones, por ejemplo, potenciando las sinergias entre agricultura y turismo. Por su parte, el artículo de Cecilia Delgado complementa esta visión, enfocándose en un aspecto concreto: la necesidad de facilitar el acceso a la tierra y su gobernanza de cara al éxito de estas iniciativas, y el papel crucial que juegan, en este sentido, tanto las políticas como las autoridades locales.

El resto del monográfico sobre territorios rurales activos se enfoca en cuestiones más prácticas, como el papel de las infraestructuras, la movilidad y las tecnologías de la información y la comunicación que nos muestra el artículo de Ana Ruiz-Varona, Ignacio Galán e Yves Schoonjans, así como su relación con la reactivación y el uso de espacios deshabitados. Rocío Pérez, Rubén Talavera-García y Luigi La Riccia desarrollan un innovador enfoque sobre los caminos rurales, analizando su centralidad y la importancia que esta puede tener de cara a adoptar decisiones clave, desde la ubicación de servicios hasta el trazado de nuevas infraestructuras turísticas. Eduardo de Santiago e Isabel González García se centran en la dimensión morfológica de la edificación, planteando la necesidad de figuras de planeamiento adaptadas a la realidad y la dinámica de los pueblos y apostando por modelos planificatorios coherentes con las morfologías tradicionales y que eviten los simplismos normativos. Finalmente, Gloria Rivero y Amadeo Ramos toman un elemento típico del paisaje rural de la sierra de Cádiz, los molinos, y analizan su papel en la estructura y gestión de toda esa comarca, desvelando algunos de los entresijos de la gobernanza territorial.

Y más allá del tema planteado en la sección monográfica, este número 24 de Ciudades se completa con una serie de artículos en la sección miscelánea que siguen la línea investigadora y editorial de la revista en materia de territorio, paisaje y ciudad. El artículo de Rebeca Merino sobre paisaje cultural y patrimonio territorial puede complementar los aspectos más patrimoniales de la sección monográfica, en su perspectiva territorialista. El artículo de Rafael Córdoba, Gerardo Guerrero e Isabel González se centra en aspectos mucho más urbanos y de interés social, la vulnerabilidad y la pobreza urbana. Y el artículo de David López-Casado versa sobre las parcelaciones ilegales que mantienen cierta precariedad y no son legalizadas.

En buena armonía, pero con tensión creativa, el número más rural de la revista Ciudades ha tratado de contribuir, desde la práctica investigadora, a ese necesario reenfoque de la acción por el medio rural. Han quedado de soslayo temas muy interesantes, como el reto demográfico, el emprendimiento innovador, el papel de los comunales, el enfoque cooperativo o la expresión artística rural, dejando una puerta abierta a continuar trabajando en estos temas en futuros números. A cambio, el espectro mostrado en la sección monográfica nos permite acercarnos a una realidad investigadora rural que asume con entusiasmo la pesada carga de implantar un cambio de perspectiva.

Valladolid, mayo de 2021

De manera muy sintética presentamos a continuación el proyecto de investigación “El Paisaje Urbano Histórico como recurso de planificación en los conjuntos históricos menores de la España interior” (PUH-RePlan), que se está realizando en el Instituto Universitario de Urbanística, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, convocatoria 2018 de “Proyectos de I+D de generación de conocimiento” ref. PGC2018-097135-B-I00), y en cuyo marco se inscribe la sección monográfica de este número 24 de Ciudades.

Un proyecto en curso, una línea de investigación

No estamos ante un trabajo aislado sino ante una de las principales líneas de investigación en las que está trabajando el GIR “Planificación Territorial y Urbanística” del Instituto, centrada en el medio rural más frágil. Su inicio coincide con el cierre del trabajo “El paisaje como estrategia de integración y puesta en valor de los recursos ambientales y patrimoniales en los municipios menores del medio rural de Castilla y León” (Junta de Castilla y León, Programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ref. VA116G18), y cuenta con el precedente ya lejano de la investigación “Los pueblos perdidos” (Junta de Castilla y León, 2006-2008) y de dos estudios más recientes: “Análisis sobre los Principios de Ordenación y los Instrumentos Urbanísticos para la Protección de la Arquitectura Tradicional en Pequeños Municipios Rurales de España” (Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2016) y “Aplicación de la Normativa Urbanística de Castilla y León en los Municipios Menores de 500 habitantes. Criterios de Ordenación Urbana” (Junta de Castilla y León, 2016), entre otros. A su vez, esta línea de trabajo hereda los resultados de la experiencia en Ordenación del Territorio del grupo, desde diferentes escalas y perspectivas, que ha caracterizado la actividad a lo largo de este siglo del Instituto y que ha consolidado su taller, el IUU_Lab, con algunos resultados finalizados bien conocidos: DOTVAENT (aprobadas en 2001), DOTSE (aprobadas en 2005) y DOAPA (aprobadas en 2009), así como la ERUCyL (aprobada en 2016). Se trata, por lo tanto, de una investigación todavía no finalizada, cuyos resultados parciales convergen con otros ya obtenidos en los últimos años.

El proyecto que aquí presentamos plantea desarrollar el concepto de “Paisaje Urbano Histórico” (PUH) en los conjuntos históricos de los pequeños municipios de la España interior. Impulsado por la UNESCO en 2011, esta noción adolece todavía de claridad conceptual y metodológica. Sin embargo, tiene gran potencialidad como herramienta de aproximación al patrimonio local y recurso de planificación, también en localidades menores del medio rural, donde conviven relevancia patrimonial y fragilidad territorial. El 47% del total de los municipios de España cuentan con menos de 500 habitantes, la gran mayoría en regiones del interior, y muchos con un patrimonio de gran valor. Al problema crítico de la despoblación se añade la escasez de recursos que Administraciones y agentes locales tienen para gestionar su territorio. El proyecto busca aportar soluciones en una doble vertiente. Por una parte, avanzando en la conceptualización del PUH como concepto idóneo y herramienta integradora para potenciar valores y recursos locales en dichos entornos. Por otra, re-formulando las estrategias de planificación espacial y patrimonial vigentes en los municipios rurales. La perspectiva global, atenta a características y problemáticas comunes, se combina con la aplicación local en casos de estudio representativos, definiendo situaciones tipo y perfiles patrimoniales donde evaluar la eficacia de las ideas y soluciones abordadas y planteando patrones de intervención (paisajística, urbana y patrimonial) generalizables. Se busca tanto detectar problemas no resueltos como seleccionar buenas prácticas y proponer nuevas estrategias de acción.

Avance de los primeros resultados

De la experiencia heredada contamos con una serie de recursos metodológicos que van a ser determinantes en el proyecto:

- El análisis territorial de escala regional o comarcal, sobre el soporte que ofrecen los datos estadísticos municipales (INE, Catastro, Junta de Castilla y León…) y en su espacialización mediante modelos SIG, que permite caracterizar los municipios y detectar los territorios más vulnerables o con mayor potencialidad.

- El estudio integrado del paisaje, de escalas regional, comarcal o municipal, que prima la variable fisiográfica en la definición de unidades paisajísticas, soporte del resto de análisis que, mediante recursos SIG, nos acerca a una lectura articulada de los recursos naturales, agrarios y patrimoniales de tipo diverso.

- El método comparativo mediante estudios de caso, de escala comarcal o municipal, que permite concretar las variables y las hipótesis y/o preguntas de investigación en ámbitos territoriales concretos, tanto para espacializar el marco de actuación vigente como para detectar las problemáticas y valorar oportunidades o alternativas de acción.

- El método comparativo de definición de situaciones tipo (lugares tipo + problemas tipo) y su combinación con la pre-definición de las acciones tipo que van a componer las potenciales estrategias de intervención, abriendo paso tanto a su evaluación cuantitativa como cualitativa.

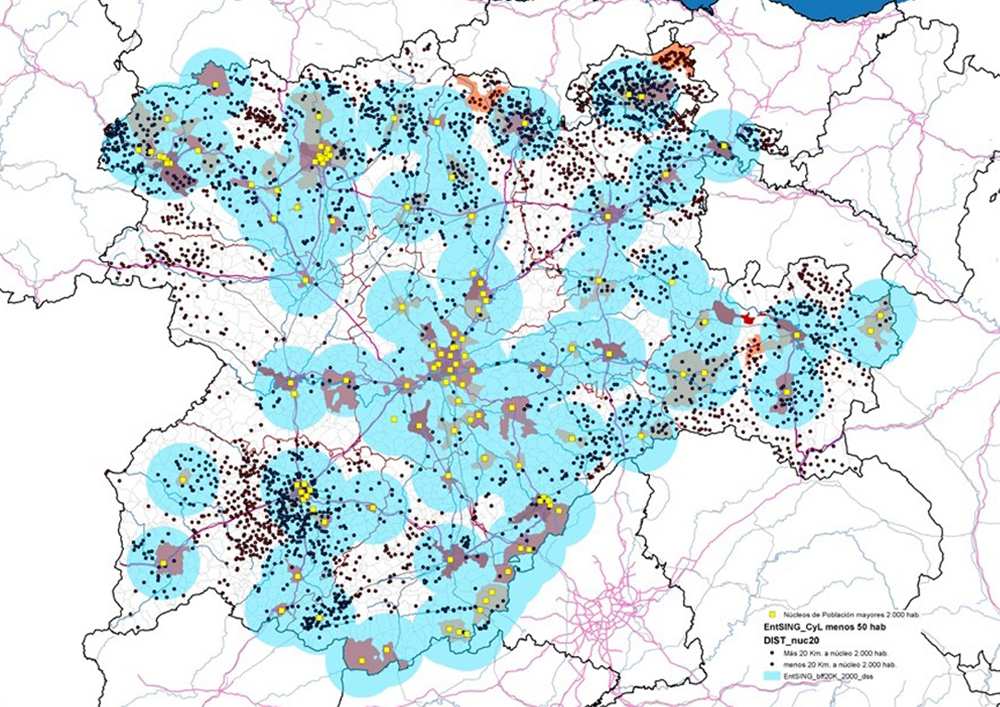

Utilizamos la distribución de los núcleos de población menores de 50 habitantes como factor de diagnóstico territorial: análisis de su relación con centros mayores de 2000 habitantes

Algunos entornos rurales muestran una particular resistencia, en otros el cambio ha sido más perceptible o el escenario transformador ha sido más preciso y es posible perfilar sus patrones, mientras que en otros la atonía condiciona incluso la concreción de un diagnóstico. Se distinguen:

- Los despoblados más intensos y amplios, donde la otrora estabilidad del poblamiento tradicional, hoy enclavado, está sometida a la lógica del abandono.

- Los territorios rurales accesibles donde los municipios menores dependen del potencial endógeno de sus comarcas, con marcadas diferencias entre ámbitos relativamente próximos.

- Los entornos de las ciudades, donde el alcance de los procesos de difusión urbana determina el dinamismo de sus alfoces, y donde lo rural periurbano emerge dotado de nuevas potencialidades.

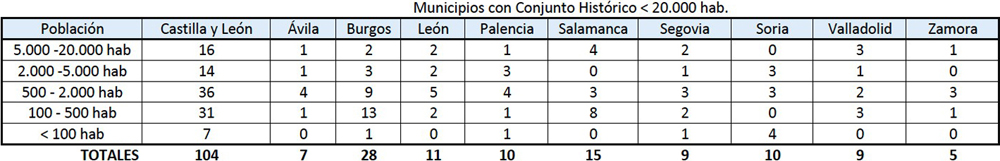

Consideramos que una red de 104 Conjuntos Históricos (los no urbanos en Castilla y León) es suficiente para establecer el diagnóstico que permita establecer una hipótesis de trabajo. Factores de tamaño, de localización y de condiciones de clima y geografía básicas permiten ofrecer una primera caracterización territorial.

Municipios con Conjunto Histórico en Castilla y León

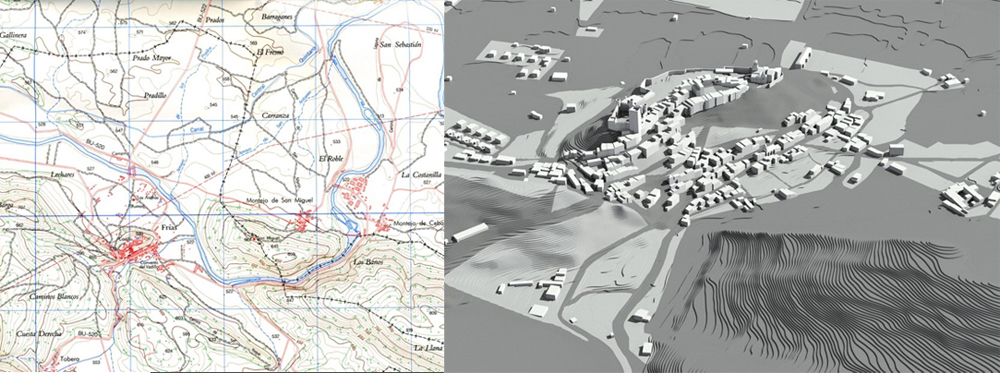

La hipótesis de trabajo se construye a partir de las escalas de lo rural, asociando el concepto de PUH a la escala comarcal, capaz de dotar de la interacción propia de los espacios urbanos a los entornos rurales y, a la vez, idónea para interpretar el paisaje en su capacidad integradora de los valores patrimoniales, naturales y culturales. La aproximación a los tres casos de estudio seleccionados, muy diferenciados entre si (Norte de Burgos, La Cabrera y Tierra de Campos) se realiza en dos tiempos, el territorio comarcal y los núcleos. En cada una de ellas se analizan sus sistemas soporte (estructura territorial y urbana) y sus recursos paisajísticos y patrimoniales. La investigación desvela los beneficios de los diferentes tipos de estrategias, programas y planes urbanos y territoriales desarrollados en los últimos años en el medio rural afectado, con la posibilidad de introducir ajustes y mejoras en entornos que no pueden pensarse sólo desde la resignación.

Frías y su entorno inmediato, hacia el Ebro (plano IGN). Núcleo urbano en 3D (IUU_Lab)

Si consideramos el área norte de Burgos, a lo largo del río Ebro, de este a oeste (Bureba Alta, Merindades y Valle de Sedano), uno de los ámbitos rurales que concentra más conjuntos históricos de la Comunidad Autónoma, la primera hipótesis de trabajo avanza: la propia comarca actúa como buffer o área de amortiguamiento (zone tampon), espacio de escudo para gestionar el control de un entorno histórico complejo, donde la idea de PUH es útil, como lo es un plan de paisaje afín a la simbiosis patrimonio-territorio que buscamos. En el medio rural la protección debe desplazarse del núcleo a la comarca, creando sinergias territoriales ente localidades y municipios. La crítica situación del medio rural más vulnerable debe beneficiarse de fórmulas innovadoras que, desde una avanzada conceptualización territorial, faciliten una planificación adaptada con potencial para incidir en su desarrollo social y económico.

Juan Luis de las Rivas Sanz

Investigador Principal del proyecto PUH-RePlan

Pensar la ciudad con Ignacio San Martín

Conocí a Ignacio en 1995, en un viaje a España en el que, acompañado por Frederick Steiner, pasaron por Valladolid para conocer nuestro joven grupo. Yo les había pedido estar unos meses con ellos en la Arizona State University (ASU), recomendado por Ivor Samuels, profesor en Oxford Brookes. Ante el interés por ampliar mi formación en los campos de la arquitectura del paisaje y la ecología aplicada al urbanismo, Ivor no dudo en su propuesta. El último trimestre de aquel año 1995, en Phoenix, fue definitivo para mí en lo profesional y en lo personal, en gran medida gracias a Ignacio, a su enseñanza, a su amistad y a su personalidad dotada de una increíble independencia.

Jubilado de la docencia, su última etapa estuvo en la Universidad de Minnesota, donde fue profesor emérito y antes full professor y Dayton Hudson endowed Chair of the Graduate Urban Design Program. Ignacio falleció repentinamente en Tucson en mayo de 2019. La pandemia que estamos viviendo y su retiro alargó la noticia de una pérdida irreparable.

Ignacio había nacido en Bilbao, pero se desplazó muy joven a Estados Unidos, donde realizó sus estudios universitarios y arraigó profundamente, primero en la bahía de San Francisco y después en Arizona. Ignacio se formó en Universidad de California en Berkeley, primero con un grado en ciencias y después con sus posgrados en city planning y landscape architecture. Hizo su primera investigación notable con su querido Luna Leopold, que le orientó hacia el paisaje y le permitió vivir unos años excepcionales del College of Environmental Design de Berkeley. Allí inició también su docencia, en un entorno extraordinario en el que enseñaban Garrett Eckbo, Melvin Webber, J. B. Jackson, Christopher Alexander, Donald Appleyard, con su Environmental Simulation Laboratory, o su buen amigo Allan Jacobs. Con una sensibilidad afín al Toward an Urban Design Manifesto (publicado en JAPA en 1987, fue escrito en 1981 por Jacobs y Appleyard, fallecido en 1982), Ignacio recibió la herencia de la revolución de ideas que estaba teniendo lugar en la cabecera del Silicon Valley, y que recogieron textos seminales, tanto sobre la urbanidad emergente (Urban Place and the Non-Place Urban Realm, de Webber, 1964), como sobre la relación entre urbanismo y medio ambiente (The Pattern Lenguage, de Alexander, 1977).

Recuerdo la emoción con la que Ignacio me llevó, en aquel 1995, a visitar la Levi’s Plaza de Lawrence Halprin en San Francisco (1982) o me presentaba a su amigo Allan Jacobs, mientras nos explicaba sus pioneras “urban design guidelines” de la ciudad. Ignacio se había iniciado en la práctica del paisajismo en EDAW y con Garrett Eckbo, que había dirigido el departamento de paisaje en Berkeley entre 1964 y 1969. No en vano en sus clases recomendaba con énfasis textos como Landscapes for Living (Garrett Eckbo, 1950) o The RSVP cycles; creative processes in the human environment (Lawrence Halprin, 1969). Pero al indicarme que comprara A Sand County Almanac (Aldo Leopold, 1949) en una librería de viejo de un barrio popular de San Francisco, después de cenar en un estupendo restaurante chino, comprendí que su verdadero afecto estaba en el paisaje mismo y en la búsqueda de un modo de vida cercano a la naturaleza. Años más tarde le acompañé a una reserva en el norte de Arizona, donde ayudaba a diseñar viviendas para el pueblo Hopi, sin apenas recursos. Escuchar sus explicaciones sobre el desierto de Arizona, desde el de Sonora en el sur hasta Monument Valley, pasando por los bosques intermedios y las montañas de Flagstaff, pero también sobre los paisajes más comunes, como hacía su amigo J.B Jackson, era emocionante.

A partir de 1990, Ignacio enseñó landscape architecture, urban history y urban design theory en la ASU. Cuando le conocí en 1995 desarrollaba una intensa actividad como presidente de la American Society of Landscape Architects en Arizona, era miembro del National Endowment for the Arts, fellow en el Institute for Urban Design de Nueva York y miembro del Mayor’s Institute of City Design. Ignacio, siempre implicado en el trabajo con los estudiantes, destacaba en su interés por acercarlo a la realidad. Desde el Campus de Tempe, su casa en Scottsdale y las vistas de las colinas Camelback, su mirada estaba en el área metropolitana de Phoenix, en crítico crecimiento, más allá de los sueños de sus queridos Wright o Soleri, el espacio donde transformar el mundo.

En 1995 el centro de la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la ASU estaba dominado por una gran maqueta de madera de Broadacre City, recién elaborada, de 12’x12’ (3,65×3,65m), realizada con motivo del Simposio “Alternative American City Models from Broadacre City to the Present”. Los dos volúmenes de Frank Lloyd Wright: The Phoenix Papers, recién editados (1995, The Herberger Center for Design Excellence), una de mis primeras lecturas, recogían una serie de textos de gran calidad, en los que participaban Fritz Steiner e Ignacio, y me abrían una puerta a través de la obra del gran arquitecto americano a la relación entre naturaleza y arquitectura. Sin embargo, nada más llegar, Ignacio me prestó un ejemplar de Landscape Ecology, de Richard T. T. Forman y Michel Godron, manual clásico apoyado en un conocimiento geomorfológico del que yo carecía absolutamente, y me insistió en estudiarlo con intensidad. En una ardua lectura, acercarme a los patrones físicos del paisaje, sus elementos y distribución, y a su caracterización como ecosistemas me permitió comenzar a comprender un lenguaje para acercarse al territorio concreto y al paisaje urbano y periurbano nuevo para mí. Completó este acercamiento el manual de Frederick Steiner The Living Landscape (1990), donde descubrí a Ian McHarg y su enfoque. En el año 2000, con la edición española de Proyectar con la Naturaleza, la amistad con Ignacio y Fritz se manifestaba en una colaboración fructífera, ya iniciada con su ayuda en las Directrices Territoriales de Valladolid y entorno en 1996.

Ignacio estaba entonces trabajando en la edición de un libro sobre Barragán, en mi opinión extraordinario, que también era resultado de los materiales del importante simposio celebrado en la ASU en 1991 (Ignacio San Martín, ed., 1997, Luis Barragán: The Phoenix Papers, The Herberger Center for Design Excellence & ASU Center for Latin American Studies). Junto a la maqueta de Wright se expusieron las hermosas fotografías de la obra de Barragán realizadas por Armando Salas Portugal. El libro recoge, entre otros, textos del fotógrafo, de Ignacio Díaz Morales y de Lorenzo Aldana, todos ellos buenos amigos de don Luis. Este trabajo de Ignacio habla mucho de su personalidad incisiva, descubridora y exigente, muy apoyada en el carácter original de cada obra, de su contexto y de sus protagonistas. Una arquitectura y un paisaje nada teóricos, sino vividos. De hecho, cuando el libro sale a la luz, tanto Díaz Morales, en 1992, como Salas Portugal, en 1995, habían fallecido. Ignacio se acercó a ellos en México para preparar el simposio, fomentando una amistad que superaba la distancia de la edad. Los dos le acompañaron en Phoenix y a ellos dedica el libro, rindiéndoles un homenaje al lado de Barragán.

Volví a Phoenix en 1998 invitado al congreso “Creating Sustainable Places” organizado por la ASU, donde se impulsaba una planificación urbana comprometida por necesidad con la búsqueda de un nuevo tipo de urbanidad, más equitativa y mejor adaptada a la naturaleza y sus procesos. Ignacio se trasladó más tarde como full professor a la University of Arizona en Tucson, donde coordinaba el grado en arquitectura y donde promovió, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, el Downtown Urban Design Studio, creando una oportunidad de entrelazar con éxito el trabajo académico con problemas reales de la ciudad. En su texto “La ciudad jardín del desierto de Sonora” (2004, ARQ 57, Pontificia Universidad Católica de Chile), Ignacio recordaba cómo la materialización del sueño americano en los espacios suburbanos de Phoenix corría el riesgo de pensar el desierto de Arizona como si fuera Wisconsin o Nueva Inglaterra. A ello dedicaba sus esfuerzos, a leer y comprender el territorio. La adaptación es la lección que más prevalece en el paisaje. La mala calidad del aire de una ciudad dominada por el automóvil estaba acompañada de un paisaje social marcado por la segregación social, económica y de raza.

En Tucson, a los pies de las montañas de Santa Catalina, construyó su casa, sencilla y elegante, de adobe y alrededor de un patio ajardinado. Ignacio repitió la experiencia de colaboración con el municipio en Minneapolis, donde le propusieron ocupar una cátedra y dirigir el programa de diseño urbano en la Escuela de Arquitectura de la University of Minnesota. Al servicio de las twin cities, Minneapolis-St. Paul, Ignacio creó el Metropolitan Design Center, donde generó, entre otros, la “Urban Design Framework” para el distrito universitario, a lo largo de un importante tramo urbano del Mississippi. Publicados los resultados en tres fases, entre 2010 y 2013, se trata de un trabajo ejemplar por su enfoque integrado. En 2010 el centro había publicado una investigación previa, desgraciadamente poco difundida, sobre la Ecological Footprint for the Twin Cities, que avanzaba en la compleja tarea multidisciplinar de medir los diferentes factores que definen la huella urbana con precisión. Ignacio recibió el reconocimiento de su Universidad y de la ciudad por su trabajo realizado para fomentar una comunidad más sostenible y habitable, y en 2012 fue premiado con el “University President’s Community-Engage Scholar Award”, el mayor reconocimiento otorgable a un profesor, mientras que en 2013 fue honrado por el Minneapolis City Council con el “Achievement Award” por su desempeño como “educator, collaborator and visionary leader improving the quality-of-life in the Twin Cities”. No es casual que una de sus clases impartidas en Valladolid, en la que habló de estos proyectos, sea la más vista de la videoteca digital de nuestro Instituto. Muy querido por sus estudiantes, Ignacio permaneció un tiempo como profesor emérito en Minnesota, pero no modificó su residencia en Tucson, su espacio de retiro en un ambiente confortable y menos frío.

Ignacio (en el centro de la imagen) recibiendo, en 2012, el premio “University President’s Community-Engage Scholar” de la University of Minnesota

Miembro del Comité Científico de nuestra revista, Ignacio ha publicado tres artículos en Ciudades, en los que se puede comprobar su pensamiento: “Cuestionando el sueño americano: Planificación regional versus el área metropolitana de Phoenix” (Ciudades 3, 1996); “La difícil trayectoria de la sostenibilidad: Ideologías en conflicto en la producción del espacio urbano” (Ciudades 7, 2002-2003); y “Replanteando el futuro de la ciudad americana: ¿Hacia una agenda de habitabilidad?” (Ciudades 11, 2008).

En su primer texto, de 1996, Ignacio exponía una realidad entonces apenas conocida en España: el contraste entre el gran crecimiento suburbano en las ciudades del “cinturón del Sol” en el sur de Estados Unidos, con perfiles de ciudades jardín, apoyadas en planes fragmentarios, los “Master Plan Communities”, y la emergencia de una nueva planificación regional en lugares tan diferentes como Vermont, Oregón o Hawái, acuñada como “revolución tranquila”, que aspiraba a controlar el crecimiento urbano (“growth management strategies”) desde perspectivas ecológicas. En el artículo, Ignacio resume en un grupo de familias la gran batería de herramientas de planificación disponibles y explica su complejo marco de aplicación, tanto legal como de participación y consenso públicos. Lo sorprendente es que en la comparación entre Oregón y el área metropolitana de Phoenix (Maricopa County) se evidencia tanto la madurez en la planificación y gestión sostenible del territorio como la resistencia a la misma, enfatizando la potencialidad de la combinación flexible de herramientas diferentes para alcanzar sus objetivos en cada caso.

En el segundo artículo, Ignacio afronta la contradicción entre la sensación de inevitable pérdida que genera el paisaje contemporáneo, apoyándose en J.B. Jackson, y la idea de ruptura irreparable de la modernidad universalista con el “núcleo creativo de las grandes culturas”, en palabras de Paul Ricoeur. Ignacio se pregunta sobre cómo el paisaje cultural puede guiar intervenciones sostenibles, sobre si ello es posible. Habitamos simultáneamente paisajes culturales diferentes, lo que conduce a una crisis de identidad y de diálogo. Ya Donald Meinig distinguió en The Beholding Eye (1976) diez versiones del mismo paisaje. Ello contrasta con la idea de un hacer, un construir, que significa “poner en orden”, dominado por un determinismo científico-tecnológico-económico sobre un paisaje que percibimos cambiante, efímero. Acude Ignacio al texto de Leo Marx sobre la ideología americana del espacio (1991), que transita entre la utilitaria, la primitivista y la pastoral. La contradicción del triunfo de la civilización sobre la naturaleza no está ya en su potencial destructivo, sino en lo irreconciliable incluso desde la perspectiva intermedia, del compromiso que el cuidado de la tierra propio del granjero sabio pueda aportar. En la práctica hay una disociación entre lo real y lo ideal que Ignacio desvela imposible de resolver sin un retorno a un realismo vital, más allá del pragmatismo: no cabe ciencia sin humanidad. Ignacio aprecia que “la producción del espacio cultural tiene lugar al revés de su propio discurso de auto justificación económica y fuera del diálogo que dirige la cultura”.

En el tercer texto, Ignacio confirma su lectura crítica sobre la reciente evolución de los objetivos urbanos de sostenibilidad apoyados en indicadores de calidad de vida, que van configurando un nuevo modelo de habitabilidad, en inglés livability, término más preciso. Sin embargo, ello exige un cambio personal, social y cultural para reducir el consumo urbano y su huella que ha de superar notables inercias. Ignacio considera necesaria una investigación más profunda del concepto de livability, más allá de la generalidad con la que se afirma la vibrante vitalidad social o la creatividad de una u otra ciudad. ¿De qué calidad de vida estamos hablando? Mediante una perspectiva histórica, Ignacio muestra la dominante material que se detecta en la decadencia del espacio público, ya evidente en el origen del diseño urbano como nueva disciplina académica a partir de la conocida reunión en Harvard de 1956. El concepto materialista de calidad de vida no evoluciona en el ámbito económico hasta finales del siglo XX, y, sin embargo, sigue habiendo una brecha entre lo que se entiende por calidad de vida en las ciudades y su sostenibilidad. Por ello, Ignacio propone, ya en 2008, sustituir la abstracción de las ideas asociadas al desarrollo sostenible por la concreción de metas específicas en cada caso a través de una “agenda de habitabilidad”, imposible sin alianzas, colaboración y un gobierno más descentralizado. Ignacio, autocrítico, se pregunta sobre la sostenibilidad de la propia agenda. Incluso consumiendo menos, reciclando más y reutilizando casi todo, a escala global, el objetivo está muy lejos. Ignacio termina su texto con su mente de planificador: en vez de pensar en el futuro, pensemos en lo que hay que hacer hoy para tener un mañana mejor.

Releyendo a Ignacio le echo de menos. Todos los que le hemos acompañado en sus visitas a Valladolid recordamos su vitalidad y carácter, el entusiasmo con el que enseñaba, porque estaba hecho de ese material tan escaso que sólo se encuentra en los grandes profesores.

Juan Luis de las Rivas Sanz, mayo de 2021

En recuerdo de Corinna Morandi

El 17 de noviembre del pasado año, 2020, falleció en su casa milanesa de Via Trieste Corinna Morandi, que fue colaboradora del Instituto Universitario de Urbanística desde sus comienzos, miembro del Consejo Científico de Ciudades y amiga entrañable.

El 17 de noviembre del pasado año, 2020, falleció en su casa milanesa de Via Trieste Corinna Morandi, que fue colaboradora del Instituto Universitario de Urbanística desde sus comienzos, miembro del Consejo Científico de Ciudades y amiga entrañable.

Nacida en Milán en 1947, estaba profundamente arraigada a su ciudad, en cuyo Politécnico era catedrática de Urbanística y donde se había graduado como arquitecta en 1977. Su “milanesidad”, como diría nuestro común amigo Alberto Mioni, era un rasgo de identidad que la acompañó durante toda su trayectoria académica e investigadora pero también personal, en profunda sintonía con su marido, Gabriele de Vecchi, artesano y artista, profesor de diseño, fallecido en 2011.

Conocí a Corinna en 1990, en compañía de Alfonso Álvarez Mora, en un intercambio docente del programa Erasmus, entonces iniciándose, que nos acercó al vibrante grupo de profesores de urbanismo del Politécnico que se agrupaban en torno a Giuseppe Campos Venuti. El encuentro con Campos, pero también con Valeria Erba, Federico Oliva, Patrizia Gabellini y la propia Corinna, entre otros, nos ayudó sin duda a dar forma al Instituto y a reconectar con amigos comunes como Nuno Portas o Carmen Gavira. Desde el primer momento, Corinna me mostró una particular generosidad, facilitó mi primera estancia larga en Mián, al final de 1990, y, durante ésta, me abrió su casa. Allí, un joven profesor como yo, con apenas treinta años, descubrió no sólo esa gran ciudad, sino las inquietudes sobre una disciplina siempre haciéndose como es el urbanismo, con muchas facetas y en permanente tensión con la realidad. Sólo el trabajo paciente desde una amplitud de intereses, que caracterizaba a Corinna, nos permite avanzar en ella. En su casa me hizo cómplice de sus lecturas, me acercó a su biblioteca y me presentó amigos entrañables como Rui Braz, Alberto Mioni o Marina Molón. Allí disfruté de la tranquila y sabia conversación de Gabriele, capaz de hacer el mundo más amable y de enseñar a reconocer en los objetos que nos rodean un sentido no sólo útil sino profundo y divertido, un diseño concebido como extraordinario arte de lo cotidiano. Corinna me invitó a pasar la Nochevieja de 1990 en su pequeña casa junto al Lago Maggiore, acogiéndome con su familia y retrasando mi intención de viajar solo por algunas ciudades del norte de Italia. Así comenzamos juntos el año 1991, paseando por la Isola dei Pescatori, contemplando la Isola Borromea e iniciando una amistad de la que era parte su familia. Todo mi afecto para sus hijos Giacomo, Matteo y Alice, y sus nietos.

Corinna, desde sus inicios académicos, desarrolló una intensa actividad en el Dipartimento di Architettura e Pianificazione de la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Milán, hace ya un tiempo recompuesto como Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU). En los últimos años estaba muy dedicada al doctorado y a la investigación, siendo presidenta de la Comisión científica del Departamento desde 2013, miembro del Colegio de Doctorado en Planificación Urbana desde 2002 y, a partir de 2009, del Colegio Internacional de Doctorado, PhD Spatial Planning and Urban Development Program, y fellow de la Alta Scuola Politecnica Politecnico di Milano-Politecnico di Torino. Sin embargo, Corinna destacó siempre por su implicación en la docencia habitual del urbanismo en la Escuela de Arquitectura y por su dedicación a los estudiantes. Recuerdo con afecto su inteligente ayuda a una de mis doctorandas, formada en Milán, en una reunión de trabajo en su despacho en 2018, con su compañera la profesora Gaia Caramellino, que sirvió para desatascar un tema genérico y amplio en exceso, replanteando el hilo conductor, en este caso a través de un gran río europeo, y recuperando la pregunta inicial, la emergencia o no de una nueva urbanidad en las ciudades de sus riberas. Todo, en apariencia, sencillo.

Corinna siempre estuvo muy implicada en la internacionalización del Politécnico, desde los inicios del programa Erasmus-Sócrates y, en los últimos años, con la docencia en inglés, siendo responsable del taller “Town Planning Design” y del estudio temático “Edgelands and Urban Agriculture”. Desde 2004 coordinó el programa intensivo “Borderlines in Urban places and Planning”, trienal y financiado por la Unión Europea. Su amplio dominio de varios idiomas le facilitó ser docente, entre otras y de manera continuada, en la South Bank University de Londres, en el Institut d’Urbanisme de l’Université Pierre Mendès de Grenoble, en la Faculdade de Arquitectura de la Universidade do Porto, en la TUHH de Hamburgo, en la Universitat Politècnica de València y en nuestra Universidad de Valladolid, colaborando también en nuestros programas de doctorado en México. Todavía recuerdo su éxito entre los alumnos de un doctorado en la Universidad Iberoamericana de Puebla, coincidiendo allí con Ignacio San Martín, entonces docente en Tucson, también recientemente fallecido. Dos buenos amigos que se complementaron en unos cursos recordados. La última vez que coincidimos con Corinna fue en octubre de 2019, en Estocolmo, en una reunión del doctorado europeo urbanHIST, en el que colaboraba con gran generosidad.

Como decía, Corinna era milanesa de una manera muy especial, y a esta ciudad ha dedicado gran parte de su producción científica, en mi opinión trascendente. No en vano el pequeño libro Milano. La grande trasformazione urbana, publicado por Marsilio en 2005, se ha hecho grande y se ha convertido en lectura de referencia de los alumnos del Politécnico, reeditándose en inglés en 2007. La ciudad de Milán le debe otros trabajos relevantes, de los que es autora o coautora, como Urbanistica a Milano 1945-1980 (1980), “Milano” en Le guide d’Italia del Touring Club Italiano (1984), Milano contemporanea (1986), Il Movimento di Studi per l’Architettura (1995), Milan. Une métropole en retard (1997), Urbanista e civil servant della città di Milano (1999), The Milanese urban region: between growth and transformation (2004) y, entre 2013 y 2014, coordinando una interesante colaboración entre el conjunto de su Escuela de Arquitectura y el Ayuntamiento de Milán: “Ri-formare Milano. Progetti per le aree e gli edifici in stato di degrado e di abbandono”. Entre sus publicaciones internacionales destacan “Retail and public policies supporting the attractiveness of Italian town centres: the case of the Milan central districts” (2011, Urban Design International), “Italy”, en Urban Design Practice. An International Review (2012, RIBA), o “From Smart City to Smart region. Digital Services for an Internet of Places” (2016, PoliMI Springer Briefs).

El alcance de su amplio trabajo, al hilo de su curiosidad intelectual y de su entrega a sus alumnos e investigadores, fue más allá de estos resultados y se apoyaba en una amplia preocupación por la evolución crítica de nuestras ciudades, de la que, sin embargo, estaba siempre atenta a destacar los aspectos más positivos. Ello le llevó a crear en 1998, dentro de su Departamento del Politécnico di Milano, un Laboratorio de investigación y consultoría, denominado Urb&Com, dedicado al estudio de las actividades comerciales en las ciudades, con una intensa trayectoria de colaboración con instituciones y agentes sociales y todavía vivo. Con generosidad nos transmitió esta experiencia en el nº10 de Ciudades, publicado en 2007 y dedicado a los espacios comerciales como generadores de nueva urbanidad, cuya edición coordinó conmigo. Con una visión abierta a un pluralismo de valores urbanos, Corinna no sólo insistía en evitar el simple rechazo de lo nuevo sino en estar atentos a las transformaciones de formatos y estrategias comerciales por su potencialidad para corregir desequilibrios y enriquecer la vida urbana. Trabajaba entonces con ella en Urb&Com Mario Paris, un joven arquitecto, que se incorporó al Instituto en Valladolid y ha sido uno de nuestros mejores doctorandos, hoy de vuelta en Milán. Sus últimos trabajos de investigación estuvieron relacionados con la difusión de las nuevas tecnologías y la innovación en las prácticas urbanas y territoriales. La particular evolución que tiene Milán a partir de la Expo 2015 le interesó mucho, pero no tanto por las grandes obras sino por la necesidad de desentrañar el cambio capilar de la actividad y la arquitectura en una ciudad que renace de una manera particular, en los nuevos espacios de fundaciones, en coworking de barrio, en una smartness cosmopolita y a la vez arraigada a la cultura de la propia ciudad, etc. Son intereses que truncó, en cierto modo, su jubilación en 2017, pero que siguió trasladando a sus jóvenes investigadores de doctorado, ya que Corinna siguió impartiendo clases y dirigiendo trabajos en el DAStU.

Su sencillez y jovialidad le llevaron, una vez jubilada, a colaborar activamente con el Ordine degli Architetti de la provincia de Milán, del que era vicepresidenta, mostrando una vez más inquietud por su ciudad y capacidad de servicio. Corinna no era sólo urbanista, amaba la arquitectura y estaba muy comprometida con la capacidad del diseño urbano de calidad para crear valor y equidad en un espacio público accesible y bien concebido. Perteneciente a una generación de mujeres fuertes que fueron pioneras en la actividad profesional, la enfermedad le sorprendió inclemente, la agotó en poco tiempo y la consumió, serena, en su hermosa y luminosa casa de la Via Trieste, en el corazón de Milán, heredada de su familia de ferroviarios.

He sido testigo de una vida de dedicación al urbanismo, pero sobre todo de una vida positiva y serena de dedicación a los suyos, de perspicaz inteligencia y de complicidad con sus amigos. En Ciudades y en el Instituto la recordamos con inmenso afecto.

Juan Luis de las Rivas Sanz, mayo de 2021

Carlos González Lobo, In Memoriam

El pasado 12 de abril de 2021 la prensa mexicana se hacía eco del fallecimiento de nuestro querido maestro Carlos González Lobo. Nacido en 1939 en la Ciudad de México, fue arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura en 1963, con la tesis “Un procedimiento de reestructuración para comunidades rurales. Remodelación de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco, D. F.”, que ya anticipaba la dedicación al problema de la vivienda y de los asentamientos populares que sería, junto con el patrimonio mexicano, el eje de su trayectoria académica y profesional de más de sesenta años.

Docente desde 1959, llegó a desempeñar el puesto de catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde obtuvo en 2020 su reconocimiento como profesor emérito. También impartió docencia durante casi cuatro décadas en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y fue profesor y conferenciante invitado en la práctica totalidad de las Facultades de Arquitectura de la República Mexicana y en muchos países de Iberoamérica y Europa.

Carlos González Lobo se reconocía como un “viviendista”, algo que va más allá de la investigación de soluciones de vivienda popular para denotar también la pertenencia a una rica corriente arquitectónica latinoamericana caracterizada por su fuerte compromiso social y político. Carlos, maestro de maestros, nunca dejó de reconocer y de hacer conocer a los que fueron o consideró sus maestros, desde Juan O’Gorman hasta Antonio Pastrana.

Es destacable su trabajo con grupos universitarios de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en los Talleres de Arquitectura Popular de Extensión Universitaria (iniciado en 1968, al tiempo de la experiencia del Autogobierno de la UNAM, en la que participó activamente), y su apoyo a grupos pro-vivienda, tanto en áreas urbanas como rurales, para la concepción y (auto)construcción de sus entornos habitacionales y la resolución de los problemas básicos de infraestructura. Entre sus numerosas obras, asesorías y diseños para colonias populares y centros comunales para asentamientos precarios en México, Colombia, Argentina, Ecuador, Sáhara, etc., han sido especialmente celebradas las creaciones de pueblos en Ahome (Sinaloa) y Ciudad Juárez (Chihuahua), y la reconstrucción con viviendas habitables y sólidas estructuralmente de vecindades afectadas en Ciudad de México y en las faldas del volcán Popocatépetl tras los sismos de 1985 y 2017, respectivamente.

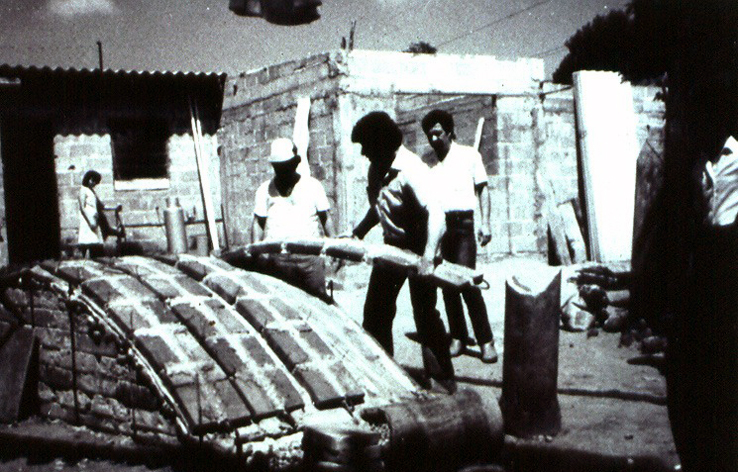

Carlos González Lobo en Tabasco, sosteniendo un elemento destinado al techo de una vivienda y demostrando que se podía prefabricar sobre el suelo.

Dentro de su investigación sobre la vivienda popular, también debemos a Carlos González Lobo la Teoría del Gran Galpón y varias propuestas de sistemas constructivos que él denominaba, a justo título, “tecnologías apropiadas y apropiables”, porque estaban concebidas para que pudiesen ser fácilmente ejecutadas de forma cooperativa por las personas destinatarias de las viviendas: cubiertas ligeras de hormigón armado sobre metal desplegado, bóvedas de ladrillo armado, diseños para el uso y reciclado del agua en viviendas y “pies de casa”, etc.

Junto al proyecto espacial y la tecnología de construcción de la vivienda popular, su investigación se centró también en la historia de la Arquitectura contemporánea y en el patrimonio edificado mexicano. Así lo atestigua su diversa y valiosa bibliografía, entre la que destacan muy especialmente Hacia una teoría del proyecto arquitectónico (2013, 3 vols.), Guía O’Gorman (2008), Vivienda y ciudad posibles (1998) y Architettura, partecipazione sociale e tecnologie appropriate (1996, con Eladio Dieste). Su último escrito fue un capítulo del libro El Caballito de Tolsá. Lances y bretes, editado por Luis Ignacio Sáinz (2021).

La diversidad de facetas del trabajo de Carlos González Lobo estuvo muy presente en todas las actividades que, especialmente a partir de 1998, desarrolló en España. Fue regularmente docente invitado en el Curso de Habitabilidad Básica de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigido por Julián Salas Serrano, con quien le unía una gran amistad y una mutua admiración. También fue invitado en la ETS de Arquitectura de Sevilla y, entre 2003 y 2011, impartió conferencias y colaboró en diversas actividades académicas de la Universidad de Valladolid, algunas de ellas organizadas desde el Instituto Universitario de Urbanística, siempre relacionadas con el patrimonio edificado mexicano y con la arquitectura y el urbanismo de la vivienda popular (“Los arcos de Tembleque en Zempoala-Otumba (México)”, “Habitabilidad en arquitectura para programas de cooperación: la vivienda de emergencia”, etc.). También ha tenido una importante influencia sobre algunas ONG españolas de cooperación al desarrollo con las que guardaba una estrecha y afectuosa relación, entre otras, Arquitectos Sin Fronteras de Castilla y León (Valladolid), Arquitectura y compromiso social (Sevilla) o Arquypiélago (Las Palmas de Gran Canaria). En muchas de todas estas actividades en España le acompañó y también participó María Eugenia Hurtado Azpeitia, su esposa y co-autora de la parte de la obra que, desarrollada dentro del Grupo de apoyo técnico solidario “Espacio máximo y costo mínimo”, fue galardonada en 2011 con el premio Vassilis Sgoutas de la Unión Internacional de Arquitectos en reconocimiento al trabajo conjunto de ambos arquitectos en el diseño y construcción de viviendas para los más pobres y, en 2013, con el premio honorífico “Magdalena de Plata” de la Federación de Arquitectura Social de España.

Carlos González Lobo, doctor honoris causa en Bellas Artes por la Rhode Island School of Design (Estados Unidos, 1995) y miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura (ANA) de México, fue igualmente miembro de la Comisión Nacional de Monumentos Artísticos (INBA), la Sociedad Mexicana de Planificación, la Asociación Arquitectura Vernácula y Patrimonio, y el ICOMOS México, entre otras muchas instituciones. No obstante, nos atreveríamos a decir que, sobre todo, Carlos González Lobo ha sido y seguirá siendo un referente para arquitectos e investigadores de la vivienda y de la arquitectura comprometidos frente a la pobreza y las desigualdades sociales, urbanas y habitacionales que asolan hoy nuestro mundo.

María A. Castrillo Romón y Jorge González-Aragón, mayo de 2021

![]() Avda. Salamanca, 18 47014 · VALLADOLID (España)

Avda. Salamanca, 18 47014 · VALLADOLID (España) ![]() +34 983 184332

+34 983 184332 ![]() iuu@institutourbanistica.com

iuu@institutourbanistica.com