Fragmentación urbana y segregación residencial: Nuevas perspectivas, rupturas y retos en las ciudades del siglo XXI

Ciudades 28, 2025

SECCIÓN MONOGRÁFICA

Sako MUSTERD

Urban Segregation: Theoretical Perspectives and Political Views

Iván RODRÍGUEZ-SUÁREZ, Andrés VIEDMA GUIARD & Agustín HERNÁNDEZ AJA

Renta y calidad de la vivienda: un análisis de la fragmentación urbana

Maria Encarnação Beltrão SPOSITO

A gestão da diferença em cidades médias brasileiras sob fragmentação socioespacial: Maringá e Ribeirão Preto

Carme BELLET SANFELIU, José LASALA FORTEA, Gonzalo ANDRÉS LÓPEZ & Francisco CEBRIÁN ABELLÁN

Juntos pero separados: la segregación residencial en las ciudades medias españolas

Doralice Sátyro MAIA, Demóstenes Andrade DE MORAES & Camila Coelho SILVA

Nos meandros dos rios e nos interstícios da cidade: onde a segregação se revela. Um estudo sobre a cidade de João Pessoa-PB, Brasil

Daniel SORANDO ORTÍN

Otra vuelta de tuerca: Procesos de segregación residencial en Madrid (2001-2021)

Miguel RUBIALES-PÉREZ, Cristina LÓPEZ-VILLANUEVA, Fernando GIL-ALONSO & Arlinda GARCÍA-COLL

Cómo entender y cuantificar la fragmentación. Una propuesta metodológica aplicada a la población nacida en el extranjero en las grandes áreas urbanas españolas

Alessandra CIREDDU, Verónica Livier DÍAZ NÚÑEZ, Zaida MUXÍ MARTÍNEZ, Igor Iván OJEDA DELGADO, Dulce Esmeralda GARCÍA RUÍZ & Christine VAN SLUYS

Repensando la proximidad en contextos segregados: dos casos de estudio en el Área Metropolitana de Guadalajara

Juan Manuel PARREÑO CASTELLANO & Víctor JIMÉNEZ BARRADO

Segregación residencial y modelos de localización de la población de origen extranjero a partir de indicadores espaciales. El caso del área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria (España)

Óscar Alfredo ALFONSO ROA & Sara Margarita OSORIO ARIAS

Enriquecimiento ostensible, empobrecimiento encubierto: la dimensión espacial de las externalidades de la segregación residencial en Bogotá (Colombia)

Juan Carlos MARÍN-VILLEGAS

Satisfacción residencial y características sociodemográficas: estudio en conjuntos habitacionales segregados en Colombia y Chile

Néstor Saúl LÓPEZ IRÍAS & Brissa SUÁREZ BONILLA

La ciudad fragmentada: Una aproximación a la segregación urbana en Managua, Nicaragua

SECCIÓN MISCELÁNEA

Sergio VALDIVIELSO PARDOS, Raúl POSTIGO VIDAL & Carlos LÓPEZ ESCOLANO

Movilidad y accesibilidad vertical a la vivienda: desigualdades espaciales de las personas mayores en la ciudad de Zaragoza

Matías QUIROZ TORRES, Elizabeth WAGEMANN & Germán GUZMÁN GUNDERMANN

Rediseñando la Transitoriedad: Nuevas estrategias para la implementación de Asentamientos Transitorios

María Mercedes DI VIRGILIO & Pablo SANTIAGO SERRATI

Necesidades de vivienda y condiciones del hábitat como factores de organización del territorio metropolitano. El caso del Aglomerado Gran Buenos Aires (Argentina)

Francisco CONEJO-ARRABAL, Nuria NEBOT-GÓMEZ DE SALAZAR, Carlos ROSA-JIMÉNEZ & Manuel GAUSA NAVARRO

Contribución de la actividad de la planta baja a la turistificación de espacios públicos. El Centro Histórico de Génova como caso de estudio

Elena LACILLA LARRODÉ, José María ORDEIG CORSINI & José Ramón BERGASA PASCUAL

La integración de la vivienda unifamiliar en el diseño urbano: hacia el Mixed Development en Huesca

SECCIÓN FINAL

Alfonso MOYA FUERO

Reseña: Carlos Llop i Torné (comisario), Exposición itinerante: Las ciudades y sus tesis. Repositorio historiográfico y analítico de tesis de ciudades ibéricas (1970–2020)

Borja RUIZ-APILÁNEZ CORROCHANO

Reseña: Luchar por la calle: manual para una revolución urbana

La ciudad contemporánea atraviesa transformaciones profundas impulsadas por la globalización económica, las políticas urbanas neoliberales y la reconfiguración de las estructuras sociales y culturales. En este escenario, la fragmentación socioespacial y la segregación residencial se han consolidado como características estructurales del espacio urbano, en un contexto marcado por la intensificación de las desigualdades y la reconfiguración de los modos de habitar y producir ciudad. Lejos de las tradicionales oposiciones centro-periferia o inclusión-exclusión, asistimos hoy a una urbanización marcada por fracturas multiescalares, en la que el acceso desigual a servicios, derechos y oportunidades genera territorios en tensión. Este proceso de cambio se ve condicionado por políticas públicas explícitas o tácitas, por la lógica de un mercado inmobiliario altamente financiarizado, y por prácticas institucionales y sociales que reproducen dinámicas de diferenciación territorial.

La segregación residencial —entendida como la distribución desigual de los grupos sociales en el espacio urbano en función de ingresos, origen, nivel educativo o estatus migratorio— no es un fenómeno reciente, pero ha adquirido en las últimas décadas formas más complejas: desde la autosegregación de las élites en enclaves exclusivos y excluyentes o urbanizaciones cerradas, hasta la exclusión residencial de las clases populares —desplazadas hacia zonas periféricas, desfavorecidas o con acceso limitado a servicios urbanos— donde persiste la vulnerabilidad estructural. A ello se suman la segregación vertical, la diferenciación intrabarrial o la microfragmentación. Aun sin barreras físicas visibles, una ciudad puede estar profundamente segregada. Cuando ésta se intensifica y se articula con estructuras urbanas que limitan la conectividad, la accesibilidad y la interacción —como grandes infraestructuras viales, planificación fragmentaria o la ausencia de espacios públicos integradores—, y cuando además operan mecanismos de estigmatización territorial, se consolida una fragmentación del tejido urbano, que trasciende lo físico para afectar también las relaciones sociales, los imaginarios y el ejercicio pleno de los derechos urbanos, el derecho a la ciudad.

Por su parte, la fragmentación urbana, no solo implica diferenciación territorial, sino también ruptura de vínculos funcionales, sociales y simbólicos entre áreas urbanas, con efectos directos sobre la cohesión, la equidad y la sostenibilidad. Como ha señalado la literatura reciente, la fragmentación no debe reducirse a un fenómeno morfológico: constituye un proceso socioespacial profundamente vinculado a la lógica de la producción capitalista del espacio. Se manifiesta en múltiples dimensiones —materiales, simbólicas, ambientales, de movilidad— y requiere, por tanto, un enfoque analítico integral y comparativo. Desde esta perspectiva, la fragmentación no debe ser concebida únicamente como un efecto de la desigualdad, sino también como un mecanismo que contribuye a su reproducción, reforzando estructuras de poder preexistentes. La segregación opera como dispositivo de diferenciación espacial, mientras que la fragmentación se presenta como su manifestación más estructural, arraigada y legitimada. Ambas, en su articulación, producen ciudades fragmentadas, donde los derechos urbanos se distribuyen de forma asimétrica y donde la localización territorial incide decisivamente sobre las trayectorias sociales posibles.

Investigaciones recientes, y alguna de las aportaciones del monográfico, apuntan a un incremento sostenido de la segregación socioeconómica, con una aparente atenuación de la segregación étnica o racial en algunos contextos, aunque esta interpretación exige matices. La extensión del tejido urbano, los desplazamientos intraurbanos y la consolidación de patrones de movilidad forzada —por expulsión, desahucio o reubicación— han contribuido a reproducir formas de segregación más difusas, pero igualmente efectivas. Al mismo tiempo, las explicaciones centradas exclusivamente en variables económicas resultan hoy insuficientes. Factores como la identidad o los significados y valores asignados al territorio adquieren un papel cada vez más relevante, especialmente en escalas micro como el barrio, la manzana o el edificio.

Las preferencias y elecciones residenciales, junto con las prácticas espaciales y temporales cotidianas, configuran las formas concretas que adquiere la segregación y sus expresiones fragmentarias. Dichas pautas de comportamiento están influidas por elementos sociales como la pertenencia grupal, las identidades, las ideologías, así como por factores económicos, culturales y políticos. Por ello, abordar estos fenómenos exige una mirada abierta e integradora, capaz de articular diferentes escalas y procesos espacio temporales. El desafío reside en identificar, caracterizar y medir la fragmentación y la segregación desde enfoques complementarios: sociales, económicos, habitacionales, ambientales y culturales.

En síntesis, la segregación residencial y la fragmentación urbana constituyen procesos multidimensionales que reflejan y reproducen las desigualdades sociales. Son resultado de la interacción de factores económicos (disparidades de ingresos, mercados inmobiliarios excluyentes), sociales (preferencias y prejuicios, redes comunitarias), históricos (herencia de la planificación, segregación legal pasada) y políticos (modelos de Estado, inversión pública en vivienda, regulaciones del uso del suelo). Comprenderlos críticamente es un paso fundamental para imaginar y poder plantear ciudades más justas, habitables y cohesionadas. Con este objetivo, el presente número monográfico de Ciudades reúne investigaciones que, desde enfoques teóricos y empíricos diversos, abordan estas problemáticas con el propósito de contribuir al debate académico y a la formulación de políticas urbanas más equitativas.

Desde esta perspectiva, el monográfico de la revista Ciudades se propone abordar las manifestaciones espaciales de la desigualdad urbana. La convocatoria abierta para la presentación de trabajos obtuvo una amplia respuesta —cerca de cuarenta propuestas—, lo que requirió una rigurosa selección conforme a los criterios editoriales de la revista. Se priorizaron aquellas contribuciones que ofrecieran una mirada sistémica y multidimensional sobre los procesos de segregación y fragmentación. Como resultado, se han incorporado doce artículos en la sección monográfica y cinco en la sección miscelánea. Los trabajos seleccionados aportan enfoques metodológicos sólidos y estudios empíricos relevantes que enriquecen la comprensión de estas dinámicas urbanas contemporáneas. El monográfico reúne doce contribuciones que analizan la segregación residencial y la fragmentación urbana desde enfoques teóricos, metodológicos y empíricos variados, con estudios de caso que abarcan múltiples contextos geográficos que presentamos brevemente a continuación.

El artículo de Sako Musterd (Universidad de Amsterdam) abre el conjunto de aportaciones con un excelente análisis sintético de las perspectivas teóricas y las visiones políticas que explican la segregación urbana. El trabajo examina este fenómeno desde un triple enfoque: el contexto institucional, las condiciones estructurales y las preferencias individuales. Se plantea la cuestión de cuándo la segregación debe considerarse problemática y si los efectos generados justifican las intervenciones. Desde esta perspectiva, se analizan los efectos de la segregación, destacando que, si la concentración de pobreza supera ciertos umbrales, pueden generarse consecuencias negativas adicionales, como la exclusión social o las dificultades para los intercambios económicos. El texto compara niveles de segregación en distintas ciudades y regiones, observando que la segregación étnica ha disminuido en algunos contextos europeos, mientras que la segregación socioeconómica ha aumentado claramente en los últimos años. Desde una perspectiva política, Musterd identifica que los regímenes de bienestar juegan un papel clave en la configuración de la segregación, con tres enfoques principales: el neoliberal, que favorece la elección individual y los procesos de mercado; el socialdemócrata, que busca reducir la desigualdad mediante políticas redistributivas y regulación del mercado de vivienda; y el populista, que enfatiza la exclusión y el señalamiento de grupos vulnerables como responsables de problemas urbanos. Los regímenes de bienestar neoliberales, las ciudades globalizadas, los Estados y ciudades desiguales y los regímenes que desarrollaron la desigualdad racial han estimulado la segregación residencial. Por el contrario, los estados de bienestar socialdemócratas, las ciudades menos conectadas globalmente y los territorios gobernados con políticas que luchan contra el racismo han creado condiciones para desarrollar hábitats en los que se reduce la segregación. El artículo concluye con una reflexión sobre la importancia de un marco teórico integrado para comprender la segregación y los retos para la formulación de políticas efectivas. Se aboga por evitar enfoques estigmatizantes y por el desarrollo de estrategias que promuevan la equidad, sin imponer modelos forzados que persigan una mezcla social artificial.

El artículo de Rodríguez Suárez, Viedma Guiard y Hernández Aja (Universidad Politécnica de Madrid) analiza la relación entre la renta y la calidad de la vivienda como factores clave en la fragmentación urbana y la vulnerabilidad residencial en España. A partir del desarrollo de un nuevo Indicador de Vivienda para el Catálogo de Barrios Vulnerables de 2021, el artículo examina cómo la combinación de datos catastrales y de distribución de renta permite una evaluación detallada de las desigualdades residenciales en las principales ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. De este modo, la investigación aborda el fenómeno en la escala de las áreas metropolitanas y establece que la segregación residencial más relevante se configura a partir de la estructura socioeconómica y las características constructivas de la vivienda. Se identifica que la vulnerabilidad residencial en estas grandes ciudades tiende a concentrarse en áreas periféricas y en barrios con menor calidad edificatoria, mientras que las zonas de rentas más altas suelen poseer un parque inmobiliario mejor conservado. El trabajo considera que, si bien el uso de indicadores permite una visión cuantitativa detallada de la vulnerabilidad urbana, es crucial complementar estos estudios con análisis cualitativos para evitar simplificaciones y comprender mejor las dinámicas socioespaciales. Se enfatiza la importancia de integrar la renta como un factor clave en la evaluación de la vulnerabilidad residencial y en el diseño de políticas urbanas más equitativas.

Más allá de las aportaciones de carácter teórico, metodológico y de los estudios referidos a las ciudades españolas, es interesante destacar el valor de las contribuciones sobre diferentes espacios urbanos en países de América Latina. La publicación de estos estudios permite una rica dimensión comparativa. En concreto, el monográfico incluye también varios artículos sobre distintas áreas urbanas brasileñas, mexicanas, nicaragüenses, colombianas y chilenas. Estas aportaciones contienen valiosas reflexiones epistemológicas que se aplican en diferentes estudios de caso referidos a las dinámicas de segregación, las formas de fragmentación y los patrones de distribución espacial de los distintos colectivos demográficos, así como sus pautas habitacionales relacionadas con las características y tipologías de las viviendas.

En el primero de estos trabajos, Maria Encarnação Beltrão Sposito (Universidade Estadual Paulista, Brasil) examina la fragmentación socioespacial en dos ciudades intermedias brasileñas, Maringá y Ribeirão Preto, desde una perspectiva teórica y empírica. Se utiliza el concepto de fragmentación socioespacial para analizar cómo las dinámicas del uso residencial, comercial y de servicios han reconfigurado la estructura urbana en ambas ciudades, entrelazando cambios en el tejido urbano, las prácticas espaciales y los imaginarios sociales. Se parte de una revisión del concepto de segregación, destacando su evolución desde la Escuela de Chicago hasta las reinterpretaciones críticas contemporáneas que la vinculan con procesos de autosegregación. La investigación, basada en cartografía temática, entrevistas y trabajo de campo, revela cómo la fragmentación urbana no solo responde a patrones de desigualdad socioeconómica, sino que también se manifiesta en la forma en que distintos grupos gestionan la diferencia social en el espacio urbano. En Maringá, la fragmentación se refleja en una diferenciación entre el norte, con población de menor renta y programas de vivienda social, y el Sur, dominado por sectores de mayor poder adquisitivo y desarrollos cerrados. A pesar de la importancia del centro tradicional, emergen nuevas centralidades en torno a centros comerciales y enclaves exclusivos. En Ribeirão Preto, la fragmentación está más consolidada, con una separación Norte-Sur marcada por diferencias socioeconómicas extremas. El Norte concentra población de bajos ingresos y asentamientos informales, mientras que el Sur alberga barrios cerrados y grandes complejos comerciales, generando una segregación que refuerza desigualdades espaciales y sociales. La aportación más relevante del artículo se centra en la demostración de que la fragmentación socioespacial no solo es un fenómeno físico, sino que también está arraigado en las representaciones sociales, donde la estigmatización del espacio juega un papel clave en la exclusión urbana.

En la escala de las ciudades medias, Bellet, Lasala, Andrés y Cebrián (Universidades de Lleida, Burgos y Castilla-La Mancha) parten de la premisa de que la proximidad espacial entre grupos sociales no implica una menor segregación, sino que puede ocultar diferencias significativas en estos procesos. El artículo analiza cómo se manifiesta esta dinámica en 34 áreas urbanas de ciudades medias en el interior peninsular, donde los distintos colectivos sociodemográficos se muestran “juntos pero separados”. Para explicar esta distribución aparentemente mixta, además de los factores estructurales globales, el estudio considera la importancia de los factores contextuales y locales de cada tipo de ciudad. El análisis enfatiza el que las diferencias socioespaciales están condicionadas por el estatus social, el ciclo vital y, en especial, por el régimen de tenencia de la vivienda. A través del uso de indicadores como el índice de Gini y el análisis de componentes principales (ACP), se evidencia que la segregación de la renta alta es más intensa que la de la renta baja. Además, se destaca que la renta alta aparece más concentrada en ciertos enclaves privilegiados y que se observa un incremento gradual de la segregación de las rentas bajas allí donde confluyen altos índices de desempleo y fuerte presencia de población inmigrante. Asimismo, el trabajo demuestra que los niveles de desigualdad e intensidad de la segregación son, en conjunto, menores en las ciudades medias que en las grandes áreas urbanas, salvo en algunos casos de renta alta. Al igual que en las grandes ciudades, también se comprueba que el régimen de tenencia de la vivienda (propiedad vs. alquiler) emerge como un factor clave de diferenciación social y espacial. El artículo termina considerando que, aunque las ciudades medias presentan menor desigualdad, existen patrones de segregación específicos que requieren políticas urbanas ajustadas a sus particularidades, con especial atención a la vivienda y la movilidad socioespacial.

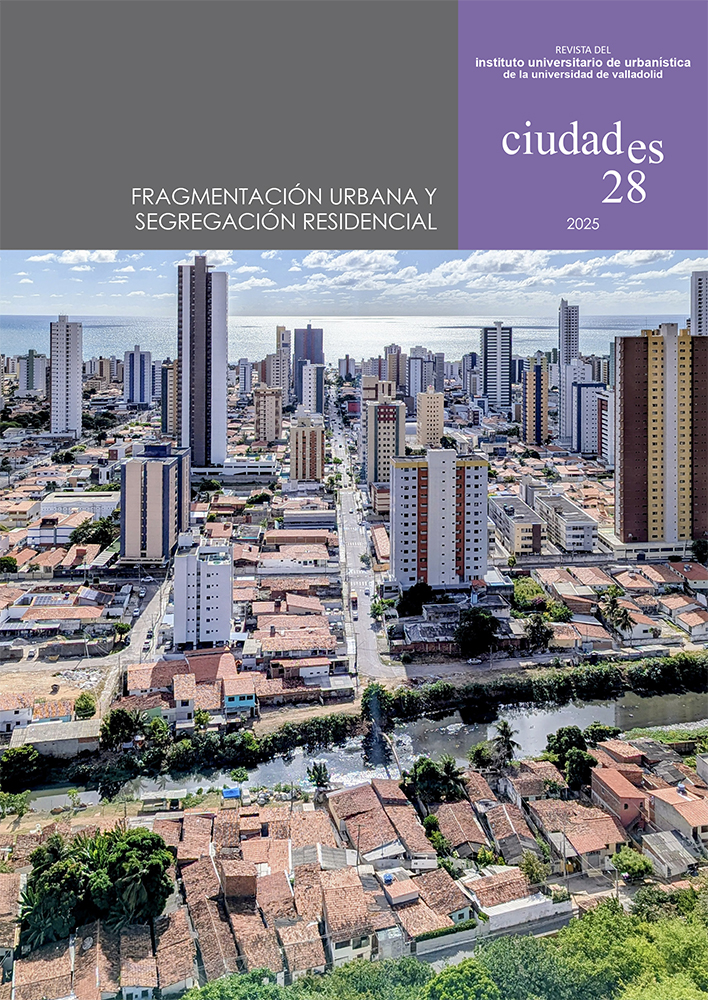

Abundando en la realidad de la segregación urbana brasileña, el artículo de Doralice Sátyro Maia, Demóstenes Andrade de Moraes y Camila Coelho Silva (Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Brasil) analiza la segregación socioespacial en João Pessoa. El trabajo reflexiona sobre la persistencia histórica de las diferencias socioespaciales y su manifestación en el acceso a la vivienda, la integración urbana y la calidad de vida de la población vulnerable. Desde una perspectiva crítica, se argumenta que la segregación no es solo una consecuencia de la desigualdad socioeconómica, sino un mecanismo estructural de urbanización que ha condicionado la ocupación del espacio en João Pessoa. Se identifican patrones históricos de segregación entre la “Ciudad Alta”, donde se concentraban las élites y las instituciones, y la “Ciudad Baja”, ocupada por trabajadores y poblaciones en situación de precariedad. Esta investigación destaca cómo los asentamientos más desfavorecidos, ubicados en intersticios urbanos como márgenes de ríos y zonas de riesgo, han sido históricamente relegados por políticas urbanas que han priorizado la valorización del suelo. Además, la expansión de la ciudad ha reforzado la exclusión espacial, empujando a los sectores más vulnerables a áreas con escasa infraestructura y servicios. A pesar de políticas recientes de urbanización y regularización de asentamientos, persisten déficits en la integración urbana, la inversión pública y el reconocimiento de derechos de los habitantes de estos espacios. Tras analizar diversas variables y tendencias, se afirma que la segregación en João Pessoa no solo se mantiene, sino que sigue siendo un eje central de la estructuración de la ciudad.

Otra mirada también en la escala de las grandes ciudades contiene el artículo de Daniel Sorando. (Universidad de Zaragoza). Este trabajo analiza la evolución de la segregación residencial en Madrid entre 2001 y 2021, utilizando datos censales desagregados. Esta investigación explica la importancia de considerar los niveles de renta y las características vivienda para comprender los cambios en la intensidad de la segregación urbana a lo largo de estas dos décadas, marcadas por ciclos inmobiliarios y transformaciones en la estructura sociolaboral de la ciudad. El estudio muestra que en 2011 Madrid presentaba uno de los niveles más altos de segregación socioeconómica en Europa, impulsado por la burbuja inmobiliaria y su consolidación como ciudad global. Sin embargo, en la década siguiente, la dinámica de profesionalización propició cierta mezcla entre las categorías más privilegiadas y las más precarizadas, identificando dos procesos clave. Por un lado, apunta la creciente gentrificación en el centro urbano, con una expansión de profesionales y clases altas que han desplazado a la población tradicionalmente residente. Y, por otro, explica la suburbanización de la pobreza, con el traslado de las clases populares a las periferias, especialmente en municipios del sur de Madrid. Sorando explica que la desigualdad en la capital española sigue siendo elevada, aunque con una configuración cada vez más compleja. Mientras que las categorías altas indican una cierta reducción de los indicadores de segregación, las clases medias han tendido a aislarse de los sectores precarizados, consolidando nuevas fronteras socioespaciales en esta aglomeración urbana.

El estudio de las manifestaciones de la desigualdad precisa herramientas para su medición, por lo que resulta determinante establecer modelos para cuantificar los procesos. La propuesta de Rubiales, López, Gil y García (Universidad de Barcelona) contiene una interesante metodología para entender, cuantificar y dimensionar la fragmentación. En este artículo se propone una definición operativa del concepto de fragmentación urbana y se desarrolla una metodología cuantitativa para su análisis, aplicada al estudio de la población nacida en el extranjero en las principales áreas urbanas de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia). Conceptualizando la fragmentación como la forma, más o menos agrupada o dispersa, de la distribución desigual de un grupo en el espacio urbano, se combinan indicadores clásicos de segregación (Índice de Segregación) con medidas de autocorrelación espacial (Índice de Moran local) y caracterización socioeconómica (relación con la renta mediana). Se utilizan datos censales de 2001 y 2021 y los resultados de la investigación revelan interesantes patrones diferenciados. Por un lado, la población africana muestra una alta segregación combinada con una distribución espacial fragmentada y vinculación a zonas de renta baja. En cambio, los grupos de población latinoamericana presentan menor segregación y agrupación en periferias vulnerables. La población europea y asiática indica una menor asociación con áreas de renta baja. La cartografía diacrónica que presenta el trabajo evidencia además dinámicas de desplazamiento desde centros urbanos hacia periferias en contextos de creciente fragmentación urbana. Estos hallazgos permiten a los autores acotar la definición de la fragmentación a un proceso distinto a la segregación, pertinente para comprender las nuevas formas de desigualdad espacial bajo el capitalismo postfordista. Finalmente, como en otros de los trabajos presentados de este monográfico, se insiste en la necesidad de combinar aproximaciones cuantitativas y cualitativas para un análisis integral de los fenómenos de vulnerabilidad urbana.

Una interesante reflexión sobre el caso mexicano se refleja en el estudio de Alessandra Cireddu et al. (Tecnológico de Monterrey, Universidad de Guadalajara y otros centros). Este trabajo analiza la noción de proximidad en entornos urbanos segregados, centrándose en dos casos de estudio en el área metropolitana de Guadalajara. Por una parte, se analiza la convivencia entre fraccionamientos cerrados de lujo en Zona Real y el barrio tradicional de San Juan de Ocotán y, por otra, se considera la transformación del barrio histórico de Huentitán el Alto, con la inserción de vivienda cerrada en su tejido urbano. Se argumenta que la proximidad no debe entenderse solo como una cuestión de distancia física, sino como una experiencia social y económica influida por las condiciones urbanas y la movilidad cotidiana. A partir de metodologías cuantitativas y cualitativas, como el análisis de índices de proximidad y entrevistas sobre la red de lugares de la vida cotidiana, se demuestra que la segregación modifica la forma en que los habitantes perciben y experimentan la proximidad en su entorno. Los resultados muestran que, en los fraccionamientos cerrados, la proximidad es relativa debido al uso predominante del automóvil, que genera aislamiento social. Por el contrario, en los barrios tradicionales hay más mezcla de usos y una estructura urbana compacta que favorece la proximidad, si bien la baja calidad del espacio público y la falta de infraestructura afectan también a esta experiencia. Además, en los pequeños fraccionamientos como Villas de Huentitán, la proximidad es más “emocional” que funcional, ya que los habitantes realizan sus actividades cotidianas en otros puntos de la ciudad, ligados a sus redes familiares y laborales. Son muy interesantes los conceptos que aporta el artículo sobre la proximidad dilatada, limitada, emocional e ideal. Sobre la base de sus diferencias, el trabajo fundamenta finalmente que la segregación socioespacial redefine la proximidad en las ciudades latinoamericanas, por lo que resulta necesario replantear las políticas urbanas desde una perspectiva que considere la experiencia vivida de los habitantes.

Un estudio sobre grandes ciudades se refiere al caso de Las Palmas de Gran Canaria, centrándose específicamente en el análisis de la segregación de la población de origen extranjero. El artículo de Juan Manuel Parreño Castellano y Víctor Jiménez Barrado (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) parte del uso de indicadores espaciales y establece un modelo estadísticamente significativo, que vincula la localización de esta población con la renta y la estructura del mercado inmobiliario. Es interesante destacar que el estudio distingue entre segregación voluntaria e involuntaria. Se parte de la idea de que, en general, en el contexto español, la segregación está principalmente determinada por la renta, lo que limita las opciones de vivienda de los inmigrantes, concentrándolos en áreas con menor calidad residencial. No obstante, también se identifican factores culturales y sociales que influyen en los patrones de asentamiento. A través del análisis de datos censales y del índice de segregación residencial se observa que la población sudamericana presenta una distribución más dispersa, mientras que los africanos y europeos muestran mayores niveles de concentración en determinados barrios. La correlación entre renta y localización revela que la población europea se encuentra en áreas de mayor poder adquisitivo, mientras que los grupos africanos y latinoamericanos residen en zonas de menor calidad habitacional. El artículo concluye que la segregación residencial en esta ciudad ha disminuido en la última década, aunque persisten diferencias significativas en función del origen y la renta. Al igual que en otros trabajos presentados se destaca la necesidad de políticas urbanas que integren la perspectiva migratoria y reduzcan la desigualdad espacial.

Alfonso Roa y Osorio Arias (Universidad Externado de Colombia) presentan un estudio relativo a las diferencias espaciales entre enriquecimiento y empobrecimiento en Bogotá. En este trabajo se estudian los efectos espaciales de la segregación residencial por clases sociales sobre los precios de oferta de la vivienda, con el objetivo de evidenciar cómo esta dinámica profundiza las desigualdades patrimoniales urbanas. A través de la utilización de índices de segregación por clase social y del saldo neto de movilidad laboral, se estiman los impactos sobre los precios de la vivienda mediante técnicas de Regresión Geográficamente Ponderada (RGP). Los resultados muestran que la segregación favorece a las viviendas de clases media y alta, incrementando sus precios de oferta, mientras que reduce el valor de las propiedades de las clases populares, intensificando así la brecha patrimonial urbana. La segregación se presenta como un fenómeno espacialmente heterogéneo, donde las externalidades positivas y negativas de la localización refuerzan los procesos de diferenciación socioespacial. Se observa que, en sectores populares, el precio de la vivienda se ve afectado negativamente tanto por la segregación como por su localización respecto a los subcentros de empleo, mientras que en sectores privilegiados ocurre lo contrario. El análisis incorpora además la noción de vulnerabilidad residencial, evidenciando cómo los hogares de menores recursos enfrentan obstáculos estructurales que limitan la valorización de sus activos. En este contexto, el trabajo aporta conclusiones interesantes que coinciden con las mismas evidencias en el caso de otras ciudades, en el sentido de que la segregación residencial no actúa únicamente como un patrón de distribución espacial, sino como un mecanismo reproductor de desigualdades. De hecho, el estudio concluye que el mercado residencial en Bogotá perpetúa las desigualdades históricas mediante la valorización diferencial del espacio. Por todo ello, se determina la urgencia de diseñar políticas urbanas que mitiguen los efectos de la segregación, incorporando instrumentos que reduzcan la fragmentación y fomenten una distribución más equitativa de las oportunidades urbanas.

A continuación, Marín Villegas (Universidad San Sebastián, Chile) aborda el estudio de los conjuntos habitacionales segregados en Colombia y Chile. En concreto, el trabajo analiza la satisfacción residencial tras la relocalización de asentamientos informales en viviendas sociales segregadas en Manizales (Colombia) y Concepción (Chile). Mediante un enfoque cuantitativo se evalúan las diferencias en la satisfacción residencial en función de variables sociodemográficas, considerando dimensiones como la vivienda, el barrio y el entorno social. Los resultados muestran que las mujeres presentan menores niveles de satisfacción, lo que se atribuye a una mayor afectación por problemas de movilidad, inseguridad y deterioro de las relaciones sociales. También se observa que el tamaño del hogar influye negativamente en la satisfacción con la vivienda en condiciones de hacinamiento crítico. En cuanto a la edad, los adultos mayores muestran una mayor satisfacción, posiblemente debido a una tendencia al conformismo con el tiempo. Se encuentra una relación positiva entre ingresos y satisfacción con la vivienda, lo que sugiere que quienes tienen mayores recursos pueden mejorar su entorno residencial. Este artículo explica cómo la segregación residencial no solo afecta a la calidad de vida de los reubicados, sino que también influye en su percepción del nuevo entorno. Se sugieren políticas de reasentamiento que consideren factores como el género, el tamaño del hogar y la estabilidad de redes comunitarias para mejorar la integración de las poblaciones afectadas.

Finalmente, en lo que se refiere a los trabajos seleccionados para la sección monográfica, las aportaciones se completan con el caso nicaragüense, que se aborda en el estudio que presentan López Irias y Suárez Bonilla referido a la fragmentación urbanística y la segregación en la ciudad de Managua. Este artículo examina la fragmentación y segregación en esta área urbana, contextualizándola dentro de los procesos de transformación de las ciudades latinoamericanas. A partir de una revisión teórica de modelos clásicos y contemporáneos, se analiza cómo la urbanización reciente ha generado patrones complejos de segregación residencial y socioespacial, combinando dinámicas de dispersión y concentración. La metodología emplea un enfoque multiescalar y comparativo. Los resultados evidencian que la ciudad ha evolucionado hacia una configuración polinuclear caracterizada por la creación de islas residenciales, subcentros comerciales y fragmentación del tejido urbano, favorecida por una planificación urbana débil y por dinámicas del mercado inmobiliario orientadas a la segmentación socioeconómica. Se identifican tendencias de microsegregación, donde la proximidad física entre grupos sociales no garantiza la integración social. Se apunta también un desplazamiento de los sectores populares hacia periferias cada vez más desconectadas de las áreas de oportunidad urbana. El estudio revela que Managua reproduce y exacerba las desigualdades socioespaciales a través de patrones de expansión urbana fragmentada, impulsados por dinámicas de mercado y ausencia de planificación integral. Se concluye que el modelo de ciudad fragmentada en Managua representa una manifestación particular de los procesos globales de transformación urbana, donde la coexistencia de fragmentación espacial y segregación social plantea desafíos significativos para la sostenibilidad urbana y la equidad territorial.

El conjunto de artículos reunidos en este monográfico permite una aproximación integral a la problemática de la segregación y la fragmentación urbana. Como ya se ha destacado al comienzo de esta presentación, las transformaciones sociodemográficas y económicas contemporáneas han redefinido e intensificando las desigualdades espaciales. Las investigaciones publicadas confirman que la segregación ya no es solo una cuestión de renta, es también parte de la historia urbana, de las políticas de vivienda, de la suburbanización o la gentrificación, que ayudan a explicar la distribución espacial de los diferentes grupos. Una de las conclusiones coincidentes entre los estudios presentados incide en la persistencia y en ocasiones el incremento de la segregación socioeconómica, incluso en contextos donde la segregación étnica se ha reducido. Además, se percibe también de forma generalizada que la segregación de la renta alta se presenta con intensidades más notables que la que se refiere a la de los grupos menos favorecidos, lo que plantea nuevos desafíos para la inclusión urbana. Las investigaciones también sugieren que los procesos de fragmentación no solo son producto de la desigualdad económica, sino también de factores simbólicos y culturales, que delimitan la interacción entre los grupos sociales en el espacio urbano. Finalmente, los artículos destacan la importancia de diseñar políticas urbanas más equitativas y sensibles a las distintas dimensiones de la fragmentación y segregación. La planificación urbana debe integrar la perspectiva social y considerar cómo la movilidad, la vivienda y los servicios urbanos pueden contribuir a reducir la exclusión territorial. En este sentido, el monográfico aporta herramientas conceptuales y empíricas que pueden ayudarnos a entender mejor la complejidad de la segregación y la fragmentación en las ciudades del inicio del siglo XXI.

Complementariamente, como se ha indicado, este número de Ciudades incluye también una serie de artículos en su sección miscelánea, con otras aportaciones que complementan el contenido de interés de este número de la revista. En concreto, se incluyen otros cinco artículos referidos a temáticas centradas en el estudio de dinámicas y fenómenos urbanos como la accesibilidad, la turistificación, los asentamientos transitorios o las deficiencias del hábitat urbano y las características de la vivienda en el urbanismo y la planificación.

En el trabajo de Valdivielso, Postigo y López-Escolano (Universidad de Zaragoza), se analizan las desigualdades espaciales relacionadas con la accesibilidad y movilidad vertical de las personas mayores en Zaragoza (España), abordando un aspecto poco explorado en la planificación urbana. Utilizando un modelo geodemográfico basado en la integración mediante SIG del padrón municipal y distintas bases cartográficas oficiales, se localiza y caracteriza a la población de 65 años y más que reside en edificios de segunda planta o superior sin ascensor. Los resultados revelan que el 14,5% de la población mayor se enfrenta a barreras de accesibilidad en su vivienda, concentrándose especialmente en distritos envejecidos y de menor renta como los barrios de Delicias, Torrero-La Paz y Oliver-Valdefierro. Además, se identifican factores agravantes como la edad avanzada, el nivel educativo bajo, el aislamiento residencial y las menores rentas. La distribución espacial de la población afectada muestra una fuerte concentración en determinadas manzanas urbanas, evidenciando un patrón de vulnerabilidad intraurbana asociado a la obsolescencia del parque residencial. El estudio subraya la necesidad de políticas integrales de rehabilitación y accesibilidad que superen las iniciativas puntuales actuales y promuevan entornos urbanos inclusivos, en línea con los objetivos de envejecimiento activo y equidad social. Asimismo, se señala que la carencia de accesibilidad vertical no solo limita la movilidad cotidiana, sino que también incrementa el riesgo de exclusión social y afecta negativamente a la calidad de vida de las personas mayores. Este trabajo aporta una metodología replicable para el análisis espacial de la accesibilidad residencial y propone nuevas líneas de actuación para la planificación urbana centrada en la mejora de la equidad y la autonomía de la población envejecida.

Desde otra perspectiva, centrada en el estudio de las soluciones habitacionales en casos de emergencia, el trabajo de Quiroz, Wagemann y Guzmán (Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales, Chile) acomete el estudio de la implementación de Barrios Transitorios de Emergencia (BTE) en Chile. El trabajo considera los principales desafíos de planificación, diseño y gestión que afectan a la efectividad de las soluciones habitacionales de emergencia tras los desastres socio-naturales. A partir de la revisión de estándares internacionales y nacionales, se presenta el análisis de seis BTE en las regiones de Tarapacá y Atacama, complementadas con trabajo de campo en dos de los casos (Nantoco y Diego de Almagro). Se evidencian carencias en la selección de terrenos, calidad constructiva, diseño urbano y seguimiento institucional. La investigación demuestra que muchos BTE son emplazados en zonas de riesgo, presentan deficiencias en infraestructura comunitaria y, lejos de ser soluciones temporales, evolucionan hacia asentamientos semipermanentes, prolongando la precariedad habitacional. Además, se destaca la desconexión espacial y social de estos barrios respecto a las tramas urbanas consolidadas, fomentando su estigmatización y marginación. En contraste con las buenas prácticas internacionales, en Chile persiste una falta de planificación adaptativa y visión a largo plazo para estos asentamientos. El artículo propone nuevas estrategias de diseño urbano basadas en tres escalas: la microescala (flexibilización de las viviendas de emergencia y selección adecuada de terrenos), la mesoescala (organización funcional de las viviendas y creación de espacios públicos activos) y la macroescala (integración con la ciudad y preservación de redes sociales previas). Se enfatiza la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, actualizar los manuales de referencia y adoptar una planificación urbana integral para evitar que los BTE perpetúen dinámicas de precarización y fragmentación urbana. Este estudio aporta un marco metodológico replicable para futuros asentamientos transitorios y plantea recomendaciones específicas que buscan garantizar procesos de transición más dignos y sostenibles para las comunidades afectadas.

Las condiciones de la vivienda protagonizan el estudio firmado por Di Virgilio y Serrati (Universidad de Buenos Aires, Argentina), en el que se reflexiona sobre cómo las necesidades de vivienda y las condiciones del hábitat actúan como factores estructurantes de la organización socioespacial de Buenos Aires, el principal conglomerado urbano de Argentina. A través de una metodología que combina cartografía social, análisis multivariado y técnicas de clusterización territorial, se construye un indicador de déficit habitacional en el que se consideran la calidad material de la vivienda, el grado de hacinamiento, los determinantes socioeconómicos y las características del entorno urbano. Los resultados evidencian una crisis habitacional estructural que afecta al 54,2% de los hogares, con fuerte disparidad entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los 24 partidos del entorno conurbado. Mientras en CABA el 74,3% de los hogares no presenta déficit, en el conurbado solo el 34,5% se encuentra en esa situación, predominando necesidades de mejora y ampliación. Se identifican seis perfiles territoriales de déficit, cuya distribución evidencia patrones de desigualdad espacial profundamente anclados en dinámicas históricas y procesos de urbanización recientes. La investigación subraya que el déficit habitacional debe ser abordado como un fenómeno urbano complejo, más allá de su dimensión individual o edilicia, y llama a diseñar políticas públicas integrales que consideren la articulación entre vivienda, hábitat y acceso a servicios urbanos. Asimismo, pone de relieve la necesidad de replantear las estrategias de intervención para garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad en contextos de profunda heterogeneidad y fragmentación social. El estudio aporta una herramienta analítica replicable a otras áreas metropolitanas de América Latina que enfrentan problemáticas similares de desigualdad socioespacial.

La turistificación se aborda en el artículo que aportan Conejo, Nebot, Rosa y Gausa (Universidad de Málaga y Universitá di Genova), analizando este fenómeno en el centro histórico de Génova (Italia). La investigación presta especial atención al papel de la actividad de planta baja en los procesos de turistificación de los espacios públicos de centros históricos portuarios. Partiendo de la hipótesis de que la actividad comercial y de restauración en planta baja influye directamente en la transformación de los espacios públicos, se desarrolla una metodología basada en indicadores que combinan la gentrificación comercial y la privatización del espacio público. A partir del análisis de 72 espacios públicos en el centro histórico de Génova, se identifican cuatro áreas específicas turistificadas, caracterizadas por altas concentraciones de franquicias comerciales, locales de restauración y ocupaciones intensivas del espacio urbano mediante terrazas y expositores. Los resultados evidencian la superposición de la turistificación comercial y residencial en estos ámbitos, agravada por la presión turística derivada de la creciente afluencia de cruceros y la promoción patrimonial de la ciudad. El estudio demuestra que la turistificación no solo transforma los usos del espacio público, sino que también altera su accesibilidad y habitabilidad cotidiana, desplazando usos tradicionales y ciudadanía local. Asimismo, se identifican limitaciones metodológicas vinculadas a la naturaleza cambiante de la ocupación del espacio público y se proponen líneas de investigación futuras, como el análisis de eventos temporales y la incorporación de variables adicionales relacionadas con el uso residencial. Esta investigación aporta una herramienta analítica replicable para detectar dinámicas de turistificación en otros centros urbanos históricos y proporciona insumos relevantes para orientar estrategias de gestión urbana que busquen compatibilizar el desarrollo turístico con la sostenibilidad social y espacial de las ciudades históricas.

Finalmente, Lacilla, Ordeig y Bergasa (Universidad de Navarra) consideran la evolución de la integración de la vivienda unifamiliar en el diseño urbano de Huesca (España) a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en el marco del concepto de mixed development. A través de un enfoque histórico-urbanístico, se examinan distintas fases de incorporación de la vivienda unifamiliar, desde su localización periférica y segregada hasta su plena integración en proyectos urbanos de diseño mixto. El estudio distingue tres grandes momentos: una primera etapa de implantación de viviendas unifamiliares aisladas en los ejes estructurantes urbanos (grupos Pamplona Blasco, Villa Isabel, Ciudad Jardín Ernesto Gil Sastre), una segunda etapa de adición de viviendas unifamiliares en polígonos residenciales planificados originalmente para vivienda colectiva (Polígonos 25 y 28) y una tercera fase caracterizada por una integración tipológica desde el origen del diseño urbano (Polígono 24-II). El análisis revela cómo los cambios en el planeamiento general —especialmente los PGOU de 1958, 1980 y el Avance de 1994— incidieron directamente en la evolución del modelo urbano, pasando de una rígida zonificación funcional hacia una planificación más compleja y diversa. Además, se destacan las transformaciones en las características arquitectónicas, tipológicas y funcionales de las viviendas unifamiliares, así como su progresiva integración con los espacios públicos y sistemas urbanos. El caso de Huesca ilustra el tránsito desde la seriación y segregación modernista hacia un urbanismo más articulado, adaptativo y socialmente sostenible. Este estudio contribuye a comprender los procesos de adaptación del urbanismo español contemporáneo a nuevas demandas sociales, ofreciendo una perspectiva replicable a otras ciudades intermedias.

Valladolid, mayo de 2025

Voyage, voyage. En recuerdo de José Fariña

En 4 de febrero de este año, nos abandonó José Fariña Tojo, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, arquitecto y licenciado en derecho, ambidiestro y alérgico a los gatos, esto último probablemente porque compartía con ellos el poder de, sin buscarlo, dominar la habitación en la que estaba y por tanto era más conveniente que no la compartieran.

José Fariña (la Serena, Chile, 2003)

José Fariña, tenía un blog, “El blog de Fariña”, que cuenta con una legión de seguidoras y seguidores. La última entrada es la del 3 de diciembre de 2024, “Voyage, voyage” ¿dedicada al turismo? No lo sé, lo que sí sé es que en ella se habla del viaje como proyecto vital. En el texto recordaba una canción de los años ochenta “Voyage, voyage”, y escribía que la canción le había estado dando vueltas en la cabeza mientras escribía: “Hasta que me di cuenta de que, el viaje, tal y como estaba planteado en la canción significaba que, en el fondo, se viaja para no volver”. Cuando me enteré de la noticia de su fallecimiento la canción y su comentario no dejaron de resonar en mis pensamientos sobre Fariña. La última entrada de su blog parecía encerrar una despedida o por lo menos una reflexión sobre lo que es la vida, un viaje en el que nunca volvemos al punto de partida. Puede que Fariña, tan acostumbrado a sorprendernos, nos hubiera dejado un mensaje.

Fariña es una singularidad académica en el espacio de la disciplina urbanística, abierta de por sí a múltiples singularidades. Creo que su dimensión principal ha sido la docencia, abandonó una prometedora carrera profesional para dedicarse a ella. Una docencia que comenzó como profesor de Formación Profesional en Getafe en 1976, desde donde pasó a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la que fue catedrático y director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, siendo yo su secretario académico, lo que me permitió ser su amigo y conocer de primera mano su capacidad de trabajo y su condición de hombre bueno, que trasladó al departamento construyendo una cultura del consenso que intenté reproducir cuando le sustituí como director.

Fariña era poco dado a estridencias de ningún tipo, era una persona curiosa y tenía una mirada afinada que le permitía elegir bien los temas sobre los que trataba. Desarrollaba las ideas que estaban comenzando a formarse en el debate público, abriendo nuevos temas que estaban en ciernes, de ello que dan buena cuenta las 281 entradas que desde 2007 subió a su blog y que eran esperadas con interés por un público que incluía tanto al alumnado de los primeros cursos a un profesorado universitario que iba más allá de su área de conocimiento. Fariña tenía una gran capacidad intelectual, a la que unía algún alarde espectacular, que ejercía con humor, como la lectura rápida, leer libros del revés o escribir en la pizarra con las dos manos. Se centraba en un tema y extraía de éste lo sustancial, ya fuera navegar, desarrollar su pasión por la fotografía y el vídeo, o explorar y desarrollar las relaciones entre la ciudad y el medio en su libro Clima, territorio y urbanismo; La ciudad y el medio natural, que sigue siendo utilizado en la docencia y que ha permitido que varias generaciones de arquitectas y arquitectos hayan incluido en su formación, aspectos que hoy se consideran claves como el clima urbano, o la utilización de criterios bioclimáticos en el diseño urbano para mejorarlo y hacer la ciudad más habitable. De su pasión por la defensa del patrimonio da fe el libro La protección del Patrimonio Urbano: instrumentos normativos que realizaba sumando a su formación jurídica el amor por la ciudad heredada y que le llevó a participar en el nacimiento del Máster Universitario en Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión e Investigación, que se imparte conjuntamente entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid.

El patrimonio y el medio natural le llevaron a ampliar su visión hacia el paisaje, que no veía tan solo como un elemento estético o recreativo sino como soporte de la actividad agrícola y garante de la sostenibilidad ambiental de un planeta que necesita medidas urgentes para asegurar la pervivencia de la especie humana. Colaboró intensamente en la reflexión entre la sostenibilidad y el territorio, como da fe el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, que realizó junto a José Manuel Naredo por encargo del entonces Ministerio de Vivienda.

Como ya he señalado, Fariña iba abriendo puertas a los temas emergentes, ya fuese la seguridad urbana o, más recientemente, la reflexión sobre la ciudad saludable. Ocupando en todos ellos una posición significativa que le subía a la mesa de multitud de congresos y conferencias, y de la que dan fe las cerca de cuarenta tesis doctorales que dirigió, leyéndose la última el año pasado y quedando algunas por leer en estos momentos.

A veces ocurría que las investigaciones y trabajos que iniciaba no eran comprendidos y valorados suficientemente en un primer momento, pero más tarde resultaba que había abierto un camino. Aún recuerdo cuando formó el grupo Lazareto para reflexionar sobre la relación entre salud y ciudad, que actualmente se encuentra en pleno desarrollo. O cuando propuso hacer una colección de Cuadernos de Investigación Urbanística que hoy va por los 115 números y está incluida en el Avery Index, liderando no solo su creación sino también su paso de la versión en papel a la versión digital. Fariña era consciente de la utilidad de lo que hacía y pensaba y sabía que antes o después los demás caeríamos en la cuenta y entraríamos en el espacio que había abierto.

Mi experiencia con Fariña es que era un excelente compañero de viaje, entendido el viaje en sentido amplio. Ya fuera el viaje de compartir la implementación del nuevo plan de estudios en nuestro departamento, dando lugar y función a quienes lo componíamos. O en los viajes al otro lado del Atlántico, donde compartimos la docencia durante varios años en un doctorado conjunto en Chile. Cuando uno viaja con alguien descubre muchas cosas del otro y de uno mismo. Con él la experiencia docente se ampliaba más allá del aula, viajando, comiendo y aprendiendo de lo que veíamos y escuchábamos. Más allá del contenido académico establecía lazos con el alumnado que aún hoy perduran tanto en lo académico, las tesis, como en lo personal, la amistad. Mi viaje con Fariña incluye la amistad personal con él, Paloma, su compañera, y Guillermo su hijo, de forma que el viaje se amplía y entremezcla en una sucesión de discusiones académicas y conversaciones domésticas, en las que un recuerdo o una imagen da fe de las relaciones entre las dos dimensiones. Mi viaje con Fariña es un viaje adimensional, sé que no volveré a hablar con él, sé que no nos reiremos ya de una broma, o no disfrutaremos de un postre, su momento favorito de la comida. Pero sé que sin él el viaje que he hecho y el que me espera sería distinto, menos profundo, amable y divertido.

Agustín Hernández Aja

Catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid.

![]() Avda. Salamanca, 18 47014 · VALLADOLID (España)

Avda. Salamanca, 18 47014 · VALLADOLID (España) ![]() +34 983 184332

+34 983 184332 ![]() iuu@institutourbanistica.com

iuu@institutourbanistica.com